마크 샤갈, 거장의 그림에 녹아든 ‘성경’ 이야기샤갈 특별전, 샤갈 앤 더 바이블... 성경 단독 주제로 열린 첫 전시, 4월 10일까지 마이아트뮤지엄 샤갈의 ‘예루살렘 통곡의 벽’(1931) “예술과 삶에서 이룰 수 있는 완벽함은 성경에서 나옵니다.” (마크 샤갈)독창적인 소재와 화풍으로 미술사에 발자취를 남긴 화가 마크 샤갈. 샤갈의 회고전이자 샤갈에게 가장 중요한 예술 창조의 원천이었던 ‘성경’을 주제로 한 ‘샤갈 특별전, 샤갈 앤 더 바이블(Chagall and the Bible)’이 4월 10일까지 서울 강남구 대치동 마이아트뮤지엄에서 열린다. 러시아 유대인 출신인 샤갈은 프랑스에서 활동했다. 다채로운 색감과 몽환적인 화풍을 바탕으로 삶과 사랑에 대한 메시지를 전파했다. 파블로 피카소, 앙리 마티스 등과 함께 20세기 가장 위대한 화가 중 한 명으로 꼽힌다.이번 전시 주제는 기존 국내에서 여러 차례 진행된 샤갈 전과 달리 그간 단독으로 다뤄지지 않았던 ‘성경’이다. 샤갈의 유족이 소장하고 있는 ‘강기슭에서의 부활’, ‘푸른 다윗 왕’ 등 유화와 과슈를 포함한 명작 19점과 아시아에서 최초로 공개되는 4m에 육박하는 대형 태피스트리 2점 등 220여 점의 오리지널 작품이 공개된다.전시는 △샤갈의 모티프 △성경의 백다섯 가지 장면 △성경적 메시지 △또 다른 빛의 향하여 등 4가지 섹션으로 구성된다. ‘샤갈의 모티프’에서는 1957년경 제작된 샤갈의 석판화 안에서 그가 주로 다뤄온 모티프인 자화상, 고향, 마을, 축제, 동물, 악기, 연인, 성모자, 파리 등의 키워드로 나누어 그들이 상징하는 바를 탐구한다. 여러 모티프 중에서도 샤갈이 제2의 고향으로 여겼던 프랑스 파리를 배경으로 한 작품들을 모아 선보인다. ‘성경의 백다섯 가지 장면’에서는 샤갈이 처음 예루살렘을 방문하고 남긴 예루살렘의 풍경과 그가 구약성경에서 선별한 105점의 장면들을 에칭으로 만든 ‘성경(The Bible)’ 연작을 처음부터 끝까지 만나본다. 창조주가 인간을 창조하는 모습부터, 예지몽을 꾸고 이집트의 재상이 되어 가족들을 모두 이집트로 데려오는 요셉, 이집트의 핍박으로부터 이스라엘 민족을 구출한 모세의 이야기 등 구약성경의 이야기가 펼쳐진다.‘성경적 메시지’에서는 인간 창조, 십자가에 못 박힌 예수 그리스도, 십계명을 받아든 모세, 체구의 열세를 딛고 거인 골리앗을 전략으로 이긴 다윗, 지혜로움으로 알려진 솔로몬 왕 등 샤갈이 성경에서 여러 차례 반복해 주로 그려낸 성경적 모티프들을 주제별로 엮었다. 유화, 과슈화, 석판화, 대형 태피스트리까지 작품 매체의 경계를 넘어 한 자리에서 만나본다. 샤갈이 동시대에 겪은 삶과 전하고 싶은 메시지들을 성경을 주제로 그림 속에 담은 부분과 성경 안 인물들의 희로애락을 자신만의 스타일로 재해석 한 부분을 주목할 만하다.마지막 ‘또 다른 빛의 향하여’에서는 샤갈의 문학적인 면모를 살펴볼 수 있도록 샤갈의 삽화와 시를 같이 공개한다. 그 밖에도 샤갈의 메츠 대성당 스테인드글라스 작업을 기념하며 ‘모세가 십계명을 들고 있는 모습’이 담긴 포스터를 비롯해 샤갈이 제작한 감각적인 포스터들을 선보인다. 아흔이 넘었음에도 불구하고 예술적 창작욕을 엿볼 수 있는 말년의 작품들도 만나본다. 특히 샤갈이 세상을 떠나기 전 마지막으로 남긴 작품으로 알려진 ‘또 다른 빛을 향하여(1985)’는 생의 마지막까지 예술혼을 불태웠던 샤갈의 열정을 잘 보여준다. 이번 전시에서는 월~금 오전 11시와 오후 2시, 오후 4시, 오후 6시, 토~일 오전 11시와 오후 2시, 오후 4시에 전시 해설을 하는 도슨트 프로그램을 운영한다. 작품을 친숙하고 재미있게 느낄 수 있도록 오디오 북의 이야기를 들으면서 작품을 감상할 수 있는 오디오 클립 콘텐츠, ‘나만의 샤갈 아틀리에’를 통해 샤갈의 모티프로 구성된 스탬프를 찍으며 각자 자신만의 작품을 만들어 볼 수 있는 프로그램도 준비돼 있다. 문의 : 02-567-8878, 마이아트뮤지엄 도재진 기자 djj1213@cpbc.co.kr cpbc2021.12.29

"일주일에 하루 정도는 온전히 하느님께 의탁하는 삶" 권고주교회의 성서사도직위, 김종수 주교 ‘구원의 역사’ 온라인 성서특강주교회의 성서사도직위원회 비대면 세미나에서 김종수 주교가 전하는 ‘구원의 역사’ 주제 특강을 각 교구 성서사도직 대표와 봉사자들이 듣고 있다.주교회의 성서사도직위원회(위원장 김종수 주교)가 8월 18일 비대면 온라인 성서특강을 개최했다.이날 강연자로 나선 이는 위원장 김종수(대전교구장 서리) 주교. 김 주교는 ‘구원의 역사’를 주제로 화면 넘어 함께한 이들에게 특별 강의를 펼쳤다. 화상 프로그램을 통해 함께한 각 교구 성서사도직 봉사자와 단체 대표 140여 명은 김 주교가 전하는 강의에 귀 기울이며, 120분 동안 ‘성서 열공’에 빠져들었다.김 주교는 이날 창세기가 전하는 하느님의 인간 창조부터 탈출기 속 모세의 역할과 시나이 계약의 중요성, 나아가 하느님의 어린양 예수 그리스도를 따르며 살아야 하는 이유 등을 두루 개괄했다.김 주교는 창세기 전반을 이야기하면서 “아브라함과 모세, 다윗, 솔로몬은 모두 하느님 구원 역사를 이끈 어마어마한 인물들이었지만, 그들 또한 모두 큰 장점과 함께 약점을 지닌 이들이었다”면서 “그들이 위대해서 구원의 역사가 이뤄진 것이 아니라, 결국 하느님께서 이끌어주셨음을 알아야 한다”며 주님이 주시는 영감과 진정한 회개의 삶을 강조했다.김 주교는 또 이스라엘 백성이 광야에서 울부짖은 탈출기 이야기를 강조하면서 우리 기도에도 ‘울부짖음’이 필요하다고 전했다.“기도는 잘 습관된 행위가 아니라, 하느님 나라를 바라보며 우리 영이 울부짖는 몸부림입니다. 습관화된 기도생활도 중요하지만, ‘저를 살려주십시오!’하는 울부짖음을 통해 이 세상에서 나도 자비롭게 살게 해달라고 간절히 청해야 합니다.”위원회는 본래 2박 3일 일정으로 대면 세미나를 계획했으나, 코로나19 대유행 4단계 상황으로 인해 비대면 특강으로 전환했다. 이날 주교가 전하는 성서 강의는 함께하는 성서모임이 어려워진 상황에서 성서사도직을 수행하는 이들에게 큰 힘이 됐다.김 주교는 “예수님께서 ‘하느님의 아들’, ‘그리스도’이시라는 것이 내게 무엇을 의미하는지, 예수님을 알고, 관계하며 그분을 향한 희망이 나의 삶을 지배하는지 늘 돌아봐야 한다”면서 “적어도 일주일에 하루 정도는 온전히 하느님께 의탁해 그분께서 일하시는 날을 만들어보길 권한다”고도 당부했다.이정훈 기자 sjunder@cpbc.co.krcpbc2021.09.01

인류는 본래 하나였기에[사유하는 커피] (10)그리스도인의 음료인가, 무슬림의 음료인가 박영순 커피비평가협회장 솔로몬 혈통을 잇는 에티오피아 그리스도인들의 커피가 어떻게 예멘 무슬림의 음료가 됐을까? 커피가 이질적인 두 종교 사이를 넘나든 사연은 역설적으로 양측의 동질감을 되새기게 한다.홍해를 사이에 두고 종교뿐 아니라 지리적으로 갈라져 있는 에티오피아와 예멘은 솔로몬 시대인 기원전 955년부터 840여 년간 ‘시바(Sheba)’로 불리는 한 왕국이었다. 시바의 전성기는 잡신을 숭배하던 여왕 마케다가 솔로몬을 찾아가 유다교를 받아들임으로써 꽃피었다고 전해진다. 이 시기는 칼 야스퍼스가 제창한 ‘축의 시대(Axial age)’이기도 했다. 세계의 주요 종교와 사상이 일제히 등장한 이때 아프리카와 서남아시아에 걸쳐 왕국을 형성한 시바에도 마침내 유일신을 따르는 움직임이 일었다. 유다 지역에서는 이사야 예언자가 동정녀에게서 메시아의 탄생과 하느님의 구원 약속을 설파했다. 그즈음 아랍인도 등장한다. 당시 아라비아반도의 끝 부분에 거대한 무리가 살고 있었음은 메소포타미아 문명을 이룩한 수메르인들이 기록으로 남겼다.예멘에 둥지를 튼 아랍인들은 어디서 온 것일까? 그들은 유다인들과 다른 사람들이 아니었다. 아랍인은 셈어족(Semitic languages)을 사용했다. 함, 야펫과 함께 창세기에 등장하는 노아의 세 아들 중 한 명인 셈의 후손들이라는 이야기이다. 아라비아반도에 살던 셈족의 일부가 기원전 3500년경 북상해 나일 강 인근에 살던 함족(아프리카인의 조상)과 어우러지면서 이집트인이 되었다. 기원전 3000년경 아라비아 사막을 횡단해 메소포타미아로 진출한 셈족의 한 분파가 바빌로니아인의 조상이 되었다는 관측이 우세하다. 또 기원전 2500년경 팔레스타인에서 북부 메소포타미아를 거쳐 이란 고원에 이르는 비옥한 초승달 지대에 정착한 셈족은 아무르인이 됐으며, 레바논과 시리아 등 지중해 동부 연안으로 이동한 무리는 페니키아인으로 정착했다. 셈족의 이동은 계속되었다. 기원전 1400년경에는 시리아 남부 지역에 거처를 정한 무리가 아람인(Aram)을 형성했고, 시리아 남부와 팔레스타인 지역에 정착한 분파는 유다인의 조상이 되었다.민족들이 보이지만 뿌리를 찾아 올라가 종교로 묶으면 손가락으로 꼽힐 정도로 단순하게 정렬된다. 종교는 민족을 분열시키는 게 아니라 통합시키는 본성을 가지고 있다. 가톨릭, 개신교, 유다교, 콥트교, 이슬람교는 셈으로 모이고, 그의 아버지 노아를 통해 9대를 올라가 아담에 닿는다. 천지 창조의 순간이다. 인류는 하나였다.이런 배경을 알고도 커피가 그리스도인들의 문화인지, 무슬림의 문화인지를 따지는 소리는 잡음처럼 들린다. 에덴의 동산이 있던 곳으로 추정되는 메소포타미아와 레반트, 동아프리카 일대는 인류 문명의 근원지이자 유일신 사상과 그리스도교가 탄생해 왕성하게 퍼진 곳이다. 근원을 찾아가며 인류가 갈등을 치유하고 동질감을 회복하는데 성경보다 좋은 게 없겠지만, 커피 인문학에도 기대를 걸 수 있다는 생각이 든다. 선악과, 다윗, 솔로몬을 거쳐 마호메트, 십자군 전쟁, 오스만 투르크, 클레멘스 8세 교황, 베니스 상인, 청교도 혁명, 프랑스 혁명, 예수회의 라틴 지역 선교 활동, 미국의 건국으로 이어지는 커피 역사의 파노라마는 성경의 장면, 그리고 선교의 역사와 오버랩 되는 비율이 꽤 높다. 매일 성경은 읽지 않아도 커피는 하루도 거르지 않는 세태에서, ‘말씀’을 커피가 걸어온 길에서 더듬어내는 것은 진실에 이르는 또 다른 길이 되지 않을까. 커피가 특정 종교와 민족의 전유물이 될 수 없는 것은, 그것이 인류가 다양한 방식으로 분열되기 전부터 우리 곁을 지켰기 때문이다. 인류가 본래 하나였다는 사실을 우리는 깜빡깜빡 잊고 살아간다.박영순(바오로, 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수) 평화신문2020.07.07

![[생활속의 복음] 부활제4주일, 성소 주일-착한 목자, 나의 주님](//cpbc.co.kr/CMS/newspaper/2021/04/rc/800667_1.0_titleImage_1.jpg)

[생활속의 복음] 부활제4주일, 성소 주일-착한 목자, 나의 주님 함승수 신부 누군가를 ‘부름’을 뜻하는 영어단어 ‘calling’은 ‘직업’이라는 뜻으로도 쓰입니다. 왜 ‘부름’을 뜻하는 단어가 ‘직업’이라는 의미를 가지게 되었는지 그 과정을 따라가면 이 단어가 갖는 진정한 의미를 발견하게 되지요. ‘calling’이라는 단어는 일차적으로 하느님이 부르셔서 맡겨주시는 특별한 임무, 즉 소명(召命)을 뜻하는데 부르는 주체인 하느님을 생략해 표현한 것입니다. 그랬던 것이 하느님이 내 성향과 능력에 딱 맞게 맡겨주신 일, 즉 ‘천직’(天職)을 의미하게 되었고, 나중에는 특정한 직업을 초월하여 모든 생업에까지 그 의미가 확장되어 ‘직업’이라는 뜻을 지니게 되었습니다. 이런 의미를 생각한다면 매일의 삶에서 자기에게 일어나는 모든 일을 신앙의 눈으로 바라보며, 그 안에 깃든 하느님의 섭리(攝理)에 순명하는 일이 바로 그분의 ‘부르심’에 응답하는 일이라고 할 수 있습니다.하느님의 부르심인 성소(聖召)에 대해 기념하는 오늘 복음에서 예수님은 ‘착한 목자’와 ‘양’의 관계에 대해 이야기하시는데, ‘착한 목자’이신 예수님이 양들을 대하시는 모습을 바라보면 우리가 왜 주님의 부르심을 잘 듣고 따라야 하는지 그 이유를 깨닫게 됩니다.그 첫 번째 이유는 주님께서 당신의 양들인 ‘우리를 위해 자기 목숨을 내어놓으셨기 때문’입니다. 오늘날 우리가 사는 세상은 수많은 ‘삯꾼’들로 넘쳐납니다. 모두가 돈을 벌기 위해 혈안이 되어 거짓과 폭력, 부정과 불의도 서슴지 않습니다. 그 과정에서 누가 다치거나 아파도 신경 쓰지 않습니다. 내 말과 행동이 상대방 마음에 어떤 영향을 미치는지는 관심이 없습니다. 그저 돈만 많이 벌면 되고, 나만 잘되면 그뿐입니다. 팍팍하고 살기 힘든 세상에서 나를 위해 자기 목숨을 내어놓는 사람, 같은 상황이 반복되더라도 몇 번이고 나를 위해 자신을 희생해줄 사람이 있다면, 그가 하는 말은 온전히 믿고 따를 수 있겠지요. ‘착한 목자’이신 주님이 바로 그런 분이십니다. 나를 위해, 나의 행복과 구원을 위해 당신 자신을 ‘올인’하시는 분이니, 그분의 부르심은 따를 수 있고, 또 따라야만 하는 것입니다.두 번째 이유는 주님께서 ‘나에 대해 가장 잘 아시는 분이기 때문’입니다. 우리는 자신에 대해 잘 알고 있다고 생각하지만, 사실은 잘 모릅니다. 자신의 장점은 실제보다 크게 부풀려서 바라보고, 단점과 부족함은 감추고 숨겨서 작아 보이게 만듭니다. 실제로는 그렇지 않으면서 그런 ‘척’ 위선을 떨기도 하고, 자신이 저지르는 실수와 잘못에는 핑계를 대고 합리화해 ‘없던 일’로 만들려고 듭니다. 그렇게 남들을 속이고 결국엔 자기 자신까지 속여가며 자기 일에 대해 잘못된 결정을 내리게 되는 것입니다. 그러나 나를 지어 만드신 주님께서는 나도 모르는 내 머리카락 숫자까지 다 꿰뚫고 계시며, 내 일거수일투족을 다 지켜보고 계십니다. 그러니 자기 자신에 대해 잘 모르는 내 뜻과 결정을 따르는 것보다, 나에 대해 가장 잘 알고 계시는 주님의 뜻과 결정을 따르는 일이 나에게 가장 유익한 길인 것입니다.많은 젊은이가 ‘이 길이 정말 내 길이 맞나?’ 하는 문제로 고민합니다. 오직 나만을 위해 준비된 특별한 길, 나와 완벽하게 들어맞는 유일한 길이 있어서 그 길을 찾아야만 성공한 인생이고 그러지 못하면 실패라고 생각하기 때문입니다. 그러나 내가 걷는 길이 ‘맞는지 틀린지’는 지금 내가 결정할 일이 아닙니다. 매 순간 내 욕심이 아니라 주님의 뜻을 따르기 위해 노력한다면, 지금 내가 가고 있는 이 길에서 주님의 영광이 드러나도록 최선을 다한다면 그것으로 충분합니다. 주님의 말씀을 ‘듣는 마음’을 청했던 ‘솔로몬의 기도’를 바친다면, 주님께서 우리 삶을 충만한 기쁨과 행복으로 채워주실 것입니다.함승수 신부(서울대교구 수색본당 부주임) 평화신문2021.04.21

![[서울대교구장 착좌] “사회가 요구하는 교회상, 함께 모색하고 찾아가겠다”](//cpbc.co.kr/CMS/newspaper/2021/12/rc/815284_1.7_titleImage_1.jpg)

[서울대교구장 착좌] “사회가 요구하는 교회상, 함께 모색하고 찾아가겠다”제14대 서울대교구장 정순택 대주교착좌 미사 이모저모 서울대교구장 착좌식에서 전임 교구장 염수정 추기경이 정순택 대주교(왼쪽)에게 목장을 건네고 있다. 정순택 대주교가 제14대 서울대교구장에 착좌한 8일, 주교좌 명동대성당에는 착좌 미사에 참여하려는 신자들로 붐볐다. 명동대성당을 비롯해 꼬스트홀과 영성센터(구 계성여고) 강당과 파밀리아 채플에 미리 도착한 신자들은 기도하며 착좌 미사를 기다렸다. 착좌 미사의 주인공은 정순택 대주교였지만, 미사 전례 내내 겸손한 목자로서의 면모가 돋보였다. 코로나19로 어려운 시기를 보내고 있는 서울대교구민은 새 교구장 탄생에 기쁨과 기대를 감추지 못했다. 특별취재단목장 건네받고, 주교좌에 착좌 착좌 미사는 입당성가 ‘떼 데움(Te Deum, 감사의 찬미가)’이 경건하게 울려 퍼지는 가운데 긴 행렬로 문을 열었다. 시노드 정신에 따라 청소년과 환자, 이주민 등 사회적 약자 30명이 행렬의 첫 자리에 섰다. 이어 교구 사제평의회 위원 사제들과 한국 천주교 주교단의 행렬이 뒤따랐다. 오랜만의 긴 입당행렬로 명동대성당 마당에는 신자들과 취재진들이 몰렸다. 긴 입당 행렬을 기다리는 동안 정 대주교는 오른손을 가슴에 얹고 눈을 감은 채 고요히 기도하는 모습이었다. “예전에 김수환 추기경께서 정진석 추기경이 교구장이 되실 때에 드디어 새 교구장님을 성령께서 뽑아주셨다는 말씀을 하셨습니다. 지금도 바로 서울대교구장으로 정순택 베드로 대주교님을 성령께서 선택하셨고, 세워주셨습니다. 하느님의 선택에는 분명한 이유가 있다고 생각합니다. 지금 우리 시대에 가장 필요한 지도자로, 새 교구장님을 세우신 것입니다.”(염수정 추기경)착좌식이 시작되자, 전임 교구장 염수정 추기경이 독서대에 올라 긴장된 목소리로 먼저 축하 인사를 전했다. 염 추기경은 “정 대주교님은 우리 교구의 시노드를 통해 성령께 마음의 문을 열고, 서로 친교를 나누고, 경청하며 화해하는 모습으로 참된 목자의 역할을 다하며 흔들림 없는 믿음으로 세상에 복음을 증언하게 될 것”이라고 밝혔다. 이어 사무처장 정영진 신부가 주한 교황대사 알프레드 슈에레브 대주교에게 교령을 청원하자, 슈에레브 대주교가 사제와 신자들에게 교령을 펼쳐 보였다. 슈에레브 대주교는 프란치스코 교황이 정순택 대주교를 서울대교구장으로 임명한다는 내용의 교령을 낭독했다. “존경하올 정순택 베드로 형제에게 인사와 사도적 축복을 보냅니다.(중략) 지금까지 서울대교구에서 보좌 주교직을 현명하고 충실히 수행했던 존경하올 형제인 그대에게 교구장의 역할을 맡기는 것이 적합하다 여겨집니다. (중략) 그대를 서울의 대주교로 지명하며, 법적으로 주어지고 의무로 부과되었으며 교회법에 의거하여 귀속된 동일한 직무에 임명합니다.”교령 낭독이 끝나자, 슈에레브 대주교와 사무처장 정영진 신부는 착좌록에 서명했다. 이어 전임 교구장 염수정 추기경이 주교의 품위와 관할권을 상징하는 목장을 새 교구장에게 전달하자, 이를 숨죽여 지켜보던 사제와 신자들이 큰 박수로 축하했다. 이어 슈에레브 대주교와 전임 교구장의 인도로 정 대주교는 주교좌에 착좌했고, 축하 박수가 터져 나왔다. 목장을 짚고 주교좌에 착좌한 정 대주교는 신자들을 향해 목례하고, 크게 숨을 들이쉬며 눈을 감고 기도했다. 마침내 새 교구장이 된 정 대주교는 떨리는 걸음으로 제단에 함께 있는 주교들을 일일이 찾아가 깊게 고개 숙여 평화의 인사를 나눴다. 교구 사제단의 순명 서약을 받고, 사제ㆍ수도자ㆍ평신도 대표들과 평화의 인사를 나눴다.정 대주교는 미사 강론에서 먼저 전임 교구장 염수정 추기경의 공로와 업적을 상세하게 언급했다. ‘2014년 프란치스코 교황 방한 때 124위 시복 미사를 봉헌한 장소가 광화문 광장으로 결정된 것’, ‘순교자 현양 신심이 교회 안에 깊게 뿌리내린 것’, ‘교회의 땅 한 톨 없던 서소문 밖 네거리 순교지에 순교성지를 조성한 것’, ‘고통받는 북한 동포들에게 인도적 지원을 끊지 않은 것’, ‘서울대신학교를 성좌 승인 교회대학 과정으로 만든 것’ 등이다.이어 정 대주교는 “염수정 추기경님의 많은 업적을 잘 계승할 수 있도록 열심히 노력해야겠다고 다짐한다”면서 “한편, 또 다른 면에서는 앞으로 2030년대를 향해 가는 우리 사회가 요구하는 교회상이 무엇인지 함께 모색하고 고민하고 찾아가야 하는 숙제가 있다는 생각을 한다”고 입을 열었다. 그러면서 그는 △교회의 영성적인 삶을 깊게 해 나가는 데 힘을 모으고 △젊은이들을 동반하는 데에 더 힘쓰는 교회가 되도록 △시노드를 통해 교구가 쇄신하고 변화하는 교회가 되기를 희망하고 노력하겠다고 밝혔다.항상 두 손 모으고, 깊게 인사“때로는 아버지도 되시고 어머니도 되셔야 할 대주교님께 / 순교자의 피로 축복받은 이 땅에서 더 열심히 순교 영성을 살아내야 할 수도자인 저희 모두는 / 주교님의 그 빨간 옷 빛깔처럼 열정적이고 따뜻한 사랑과 존경을 드리옵니다.”(이해인 수녀, ‘기도의 축시’ 중에서) 미사에 이은 축하식에서는 부산에서 온 이해인(올리베따노 성 베네딕도 수녀회) 수녀의 밝고 낭랑한 목소리가 성당에 울려 퍼졌다. 이해인 수녀는 “오늘 이 시간 말로써만 표현하는 가벼운 축하가 아니라 일상의 삶 안에서 좀 더 구체적인 사랑을 실천하겠다는 다짐을 하나의 약속으로 만들어 진심 어린 기도와 감사의 꽃다발로 바치고 싶다”는 내용의 축시를 선물했다. 앞서 축하식은 약력 소개와 함께 꽃다발과 영적 예물 증정으로 시작됐다. 꽃다발은 중고등부 CYA 최연송(루치아) 학생이, 영적 예물은 서울 평협 손병선(아우구스티노) 회장이 전달했다. 영적 예물은 ‘미사 및 영성체 54만 2915회ㆍ묵주기도 334만 8006단ㆍ성체조배 34만 7095회ㆍ희생 36만 1850회ㆍ새 교구장님을 위한 기도 110만 1205회’로 교구민이 모은 영적 선물이다.교황대사 알프레드 슈에레브 대주교는 축사에서 “대주교님께서는 양 떼를 위하여 온 삶을 바치도록, 특별히 말씀의 선포와 성찬의 거행, 사랑의 봉사를 통하여 헌신하도록 부르심 받으신 것”이라며, “대주교님께서 하느님의 도우심으로 기꺼이 그리고 온전히 복음을 선포하시도록, 또한 일치와 평화ㆍ화해를 북돋아 주시도록 저희 모두 기도할 것”이라고 약속했다. 사제단 대표로 이승주(청소년국장) 신부의 축사를 대독한 장원석(청소년국) 신부는 “대주교님께서는 경청하는 모습, 함께하는 모습을 통해 리더로서의 모습을 보여주셨다”고 회고했다. 폴란드 세계 청년 대회에서 청년들과 함께 광장에서 노숙하며 밀키트를 먹고, 청소년 담당 사제들의 이야기를 듣기 위해 모든 지구를 순회하고, 2∼3명의 청소년, 청년들이 모인 곳이라면 학교, 본당, 길거리를 가리지 않고 찾아다닌 일을 언급했다. 장 신부는 “이제는 청소년, 청년뿐만 아니라 모든 교구인들의 리더가 되어주셨으니 그저 감사드릴 따름”이라며 “저희는 더 신나게 사목 현장을 누비고 다닐 것”이라고 다짐했다.축하식은 경건하면서도 기쁜 분위기에서 진행됐다. 한 사람의 축사가 끝날 때마다 정 대주교는 자리에서 일어나 깊게 고개 숙여 인사하고, 감사 인사를 전했다. “신부님들의 협력 없이 저는 아무것도 아닙니다.”“무엇보다 먼저 하느님께 감사를 올려야 마땅함에도, 사실 하느님께 감사의 마음보다는 하느님 앞에 무거운 책임감을 깊이 느끼고 있다고 함이 솔직한 표현이겠습니다.” 정 대주교는 준비된 이들의 축사가 모두 끝나자, 덤덤한 말투로 답사를 시작했다.“하느님께는 지금 감사의 마음을 올리지는 못해도 하느님께서 허락하신다면 언젠가 달릴 길을 다 달리고 나서, ‘큰 대과 없이 달릴 길을 다 달렸습니다’라고 마음으로부터 깊은 감사를 올리고 싶습니다.”정 대주교는 염수정 추기경을 비롯해 교구 주교단, 교구 사제들, 수도자들과 교우들에게 일일이 “깊이 감사를 드리고 싶다”는 말로 마음을 전했다. 답사에 “감사를 드립니다”는 표현은 12번 나왔다. 그러면서 그는 “신부님들의 협력 없이 저는 아무것도 아니다”면서 지지와 기도, 협력을 간곡히 요청했다.“모든 것은 다 지나가는 것. (중략) 하느님을 소유한 사람은 모든 것을 소유한 것이니. 하느님만으로 만족하도다∼♪”답사에 이어 아빌라의 성녀 데레사의 글에 김충희 수녀가 곡을 붙인 ‘아무것도 너를’이 축가로 울려 퍼졌다. 축가가 흘러나오는 내내, 정 대주교는 자리에서 일어나 두 손을 모은 채 눈을 꼭 감고 축가를 경청했다. 끝으로, 착좌식 준비위원장 손희송(교구 총대리) 주교의 감사 인사가 이어졌다. 손 주교는 “정 대주교님의 감사 인사를 듣고 마음이 짠했다”며 “‘지금은 하느님께 감사를 드리기가 어렵지만 달릴 길을 다 달린 다음에 감사하시겠다’는 그 말씀에 얼마만큼 마음고생을 하셨는가를 느낄 수 있었다”고 말했다. 손 주교는 “정 대주교님이 끝이 아니라 시작에, 중간에 하느님께 감사드릴 수 있도록 교구 신부님들이 마음으로 다짐해주셨으면 좋겠다”면서 “그런 다짐으로 모두 일어나 박수 한번 쳐 드리자”고 제안했다.한편, 미사에 참여한 정 대주교의 이모 이구자(마리아 막달레나, 목3동본당)씨는 “언니(대주교의 모친)가 안 계셔서 사실 너무 슬프다”면서 “임명 발표 이후부터 온 가족이 기도로 무장한다고 똘똘 뭉쳐있다”고 말했다. 이씨는 이어 “우리 주교님을 뽑아주신 하느님께 감사하다”며 “하느님께서 솔로몬왕에게 지혜를 주신 것처럼 조카 주교님께 그런 지혜를 주셔서 하느님 백성을 잘 이끌어갈 주시길 기도하고 있다”고 밝혔다. 정 대주교의 여동생 정유경(체칠리아)씨는 “명동에 오랜만에 나왔는데, 대주교님 사진이 붙어 있는 걸 보고 정말 예수님 생각이 너무 많이 났다”면서 “많은 분들에게 기도를 부탁드린다는 말씀으로 축하 인사를 대신하고 싶다”고 말했다. 주교좌 명동대성당에는 코로나19로 인해 600명만 입장해 새 교구장 탄생을 지켜봤다. 착좌 미사에 참여하지 못한 신자들은 가톨릭평화방송 TV와 유튜브 특별 생중계를 통해 교구장 탄생의 기쁨을 나눴다. cpbc2021.12.15

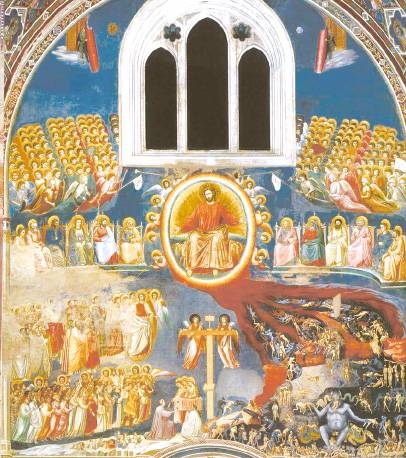

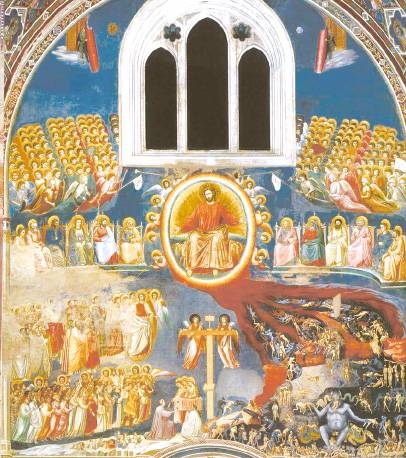

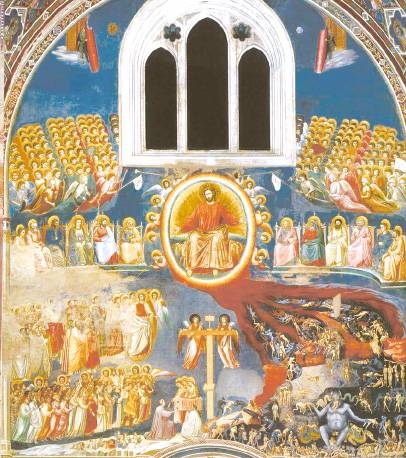

벽 전체 장식한 ‘최후의 심판’...사실주의적 인물 묘사 돋보여[슬기로운 성당이야기] (12)토르첼로의 산타 마리아 아순타 대성전(하) 스크로베니 경당에 있는 지오토의 최후의 심판. 로마에서 지내다 보면 많은 순례자를 만나게 되고, 개인적으로 아는 지인을 위해서 가이드 역할을 한다. 멀리서 찾아온 순례자를 위한 일정을 준비하다 보면 로마에서 꼭 보여드려야 할 리스트들을 정리하게 된다. 그중에서 빼놓지 않는 곳이 시스티나 성당이다. 시스티나 성당을 찾아간 사람들에게 가장 깊은 인상을 주는 것은 아무래도 미켈란젤로의 ‘천지 창조’와 ‘최후의 심판’이다. 미켈란젤로의 이 예술 작품을 통해 창조주이신 하느님께 대한 경외와 찬미, 그리고 감사를 드리면서 또한, 세상의 마지막 날에 주님 앞에 선 자신을 떠올리며 겸손을 배우는 시간이 된다. 이러한 찬미와 겸손의 시간을 하늘을 향해 높이 솟은 탑이 유명한 토르첼로에서 또다시 갖게 된다. 감탄을 자아내는 최후의 심판 모자이크이코노스타시스를 통해 제단에 들어가서 단순한 제대와 앱스에 있는 성모상, 그리고 가대석으로 반원형으로 둘러싸인 주례석을 바라보며 그 단순함을 생각하다가 돌아서면 동공이 커진다. 성당의 출입구가 있는 서쪽 벽을 장식한 최후의 심판 모자이크는 성당을 나가려는 순례자의 발길을 자연스럽게 멈추게 하는 감동을 준다. 이 모자이크는 11세기 후반부터 12세기까지 제작되었다. 벽 전체를 장식하고 있는 규모만으로도 압도하지만, 이 작품에서 가장 특이한 점은 바로 최후의 심판 도상이다. 맨 위쪽부터 시작해서 정확하게 6단계 15장면으로 구성된 최후의 심판은 각 장면을 자세히 살펴보게 하는 매력이 있다.6단계 15장면으로 구성된 최후의 심판이 6단계 구성의 시작은 맨 윗부분에 있는데, 예수님의 십자가가 있는 골고타 언덕 장면으로 성모님과 요한 사도가 십자가 양쪽에 서 있다. 두 번째 단계는 아나스타시스(Anastasis) 도상으로 부활하신 예수님께서 저승으로 내려와 쇠사슬을 풀고 그곳에서 기다리는 영혼들을 해방시켜주는 장면이 묘사되어 있다. 여기에는 아담과 하와, 다윗과 솔로몬이 해방된 영혼들과 함께 있다. 이 모든 이를 양쪽 끝에서 대천사 미카엘과 가브리엘이 지키고 있다. 세 번째 단계는 심판자 예수님을 중심으로 양쪽에는 성모님과 요한 세례자, 그리고 12사도가 자리하고 있다. 네 번째 단계는 ‘준비’를 뜻하는 에티마시아(Etimasia) 단계로 예수님의 다시 오심을 준비하는 빈 옥좌에 대한 경배로 이어진다. 이 단계는 주님의 재림을 상징적으로 표현하기 위한 것으로 빈 옥좌 위에 성경이나 비둘기, 십자가 등이 있다. 이미 사심판받은 자들이 양쪽에 배치되어 있는데, 왼쪽에는 선택된 이들이 있고, 오른쪽에는 저주받은 자들의 잘린 시체들이 놓여 있다. 마지막으로 다섯 번째와 여섯 번째 단계는 다섯 장면으로 천국과 지옥의 모습이 장식되어 있다. 왼쪽 두 장면은 천국을 묘사했는데 꽃밭 위에 성모님이 천국의 문 앞에 있고 하단에는 구원받은 영혼들과 함께 아브라함이 묘사되어 있다. 반면 오른쪽에는 저주받은 영혼들로 둘러싸인 사탄이 유다를 잡고 있다. 라벤나의 모자이크와는 완전히 다른 사실주의적 인물 묘사가 특징이러한 구성으로 이루어진 최후의 심판은 오랜 역사만으로도 의미가 있지만, 여기에 독특한 도상과 표현이 단연 돋보인다. 등장인물들을 살펴보면 비잔틴 모자이크의 대표주자인 라벤나의 성당들(5~7세기)에 나타난 인물들과는 완전히 다른 모습이다. 천천히 살펴보면 모든 묘사에서 비잔틴 교회에서는 전혀 볼 수 없었던 사실주의적 묘사가 시작되었다는 것을 단번에 알 수 있다. 이러한 단계별 구성과 사실주의적 표현은 그 후 지오토가 그린 최후의 심판(파도바 스크로베니 소성당, 1305년)에 영향을 미쳤고, 이 영향은 미켈란젤로의 최후의 심판(바티칸 시스티나 성당, 1536년)으로 이어진다. 공포심과 두려움이 아닌 부활의 희망을 주는 최후의 심판최후의 심판이 성당에 그려지는 이유는 단순히 성당을 나가기 전 신자들에게 공포심을 상기시키는 도덕적인 경고만을 하는 것은 아니다. 이것은 전례의 마지막 페이지를 나타내며 신자들에게 자신들이 가고 싶은 세계를 알고 교회를 떠나라는 의미이다. 곧 이렇게 하여 “그들은 영원한 벌을 받는 곳으로 가고 의인들은 영원한 생명을 누리는 곳으로 갈 것이다”(마태 25,46)라는 예수님의 최후 심판에 관한 말씀을 기억하게 한다. 복원작업으로 인하여 발견된 옛 프레스코화이 성당을 유명하게 만든 사건은 2020년에 일어난다. 2019년 시작된 성당 복원은 약 1년간 88만 유로(한화 12억 원)를 쓰며 떠들썩하게 시작되었는데 2020년 그 결실을 보게 되었다. 성당 내부의 모자이크 장식 이전 프레스코화들의 조각들이 발견된 것이다. 9세기 프레스코화들로 주제는 대부분 성모님에 관한 것이다. 이탈리아에서 발견된 가장 오래된 프레스코화들인 것만으로도 의미가 있는데, 이 습기 많은 늪지 위에서 1000년 이상 보존되었다는 것 자체가 기적같은 일이었다. 현재의 성당 이름인 성모 승천 대성당은 11세기에 명명되었는데, 그 이전 성당의 이름은 기록에는 존재하지 않지만 이러한 프레스코화들의 발견으로 이 성당은 처음부터 성모님께 봉헌된 성당이라고 추측할 수 있게 되었다. 필자 또한 아직 이 프레스코화들을 대면한 적이 없다. 2020년 귀국해 아직 이탈리아로 돌아가지 못하고 있다. 언젠가 이탈리아로 가게 되면 바로 토르첼로 섬을 찾을 것이다. 원본들을 대면할 생각에 벌써 가슴이 두근거린다.1년 동안 중세 시대에 건립된 이탈리아의 대표적인 일곱 성당을 선정하여 이야기를 이어왔다. 이 성당들의 선정 기준은 우선, 이탈리아에 있는 중세 시대 건축된 것이어야 한다. 다음으로는 모두가 알고 있는 대성당이 아니면서도 성화나 전례 공간의 가치가 충분한 성당이어야 한다. 마지막으로 두 필자가 적어도 한 번 이상은 가봤던 성당이라는 사실이다. 이탈리아에서 미술을 전공한 현지 가이드와 전례학을 가르치는 신학자가 함께 작업했다는 사실이 조금은 새롭다고 하겠다. 처음 ‘슬기로운 성당 이야기’를 기획하며 의도한 목적은 역사·문화·종교적 가치가 있는 성당의 성화들과 전례 공간을 될 수 있으면 자세하면서도 이해하기 쉽게 이야기하자는 것이었다. 그러나 전문 단어들을 사용해야 했고, 그 성당에 가봐야 이해가 되는 조건들이 있다는 한계로 인해서 독자들이 때때로 이야기를 이해하기 힘들었으리라 생각한다. 코로나가 잠잠해져서 해외 여행이 자유로워진다면 함께 지금까지 이야기한 성당들을 순례하고 싶다. 그동안 ‘슬기로운 성당 이야기’를 열심히 읽어주신 독자분들께 감사드린다. 윤종식 신부(가톨릭대학교 전례학 교수) 박원희(사라, 이탈리아 공인 가이드)※그동안 ‘슬기로운 성당 이야기’를 연재해 주신 윤종식 신부님, 박원희 가이드와 애독해 주신 독자들께 감사를 전합니다. cpbc2021.08.04

메마른 땅 광야에서 만난 하느님[미카엘의 순례일기] (9)4일간 머문 광야 재의 수요일을 지나, 사순절이 시작되었습니다. 40일간 주님의 수난과 죽음에 동참하고, 영광스러운 부활을 준비하는 시기 말이지요. 교회 안에서 ‘40’은 거룩하고 완전한 숫자 중 하나입니다. 40일간의 홍수, 광야에서의 40년, 십계명을 받기 전 40일, 다윗과 솔로몬의 통치기간 40년, 세례를 받고 광야에서 기도하셨던 주님의 40일, 그리고 주님께서 부활하신 뒤 승천하실 때까지의 40일…. 이러한 의미를 기념하며 교회는 사순절을 제정했고, 초대 교회 때부터 신자들은 이 기간에 단식, 기도, 고독을 실천했습니다. 덕분에 매년 이맘때면 이스라엘에는 순례자들이 가득 모여듭니다. 베들레헴에서 예루살렘까지, 주님의 발걸음이 남은 곳에는 어김없이 그들의 기도가 쌓여갑니다. 그중에서도 특히 광야는 수많은 순례자에게 잊을 수 없는 장소로 꼽히곤 합니다.사실 이스라엘은 영 볼거리가 없는 나라입니다. 점령 지역을 다 합쳐도 우리나라의 1/3밖에 되지 않는 데다가, 그조차도 절반 이상이 사막과 광야로 이루어져 경작이 불가능합니다. 나머지 절반도 우리나라의 아름다운 금수강산에 비하면 초라할 따름이지요. 유럽처럼 아름답고 웅장한 성당들을 상상하거나, 갈릴래아 호수의 눈부신 절경을 기대한다면 크게 실망해 돌아갈 것입니다. 그럼에도 불구하고 다른 곳에는 없고 오직 이스라엘에만 있는 것, 그것을 단 하나만 꼽아야 한다면, 아마도 ‘광야’일 것입니다. 그런데 대체 이 ‘광야’란 무엇일까요?성경 안에서 그토록 중요한 의미를 가지는 이 광야라는 장소는 동북아시아의 한반도에서 나고 자란 우리에게는 낯선 개념입니다. 흔히 사막과 혼동하기도 하는데, 둘은 전혀 다릅니다. 비록 사람이 살거나 농사를 지을 수는 없는 척박한 환경이지만 드물게 물이 흐르는 계곡도 있고, 날카롭게 조각난 돌밭 사이로 자라는 풀을 뜯어 먹는 양떼를 볼 수도 있지요. 한때 수백 개의 수도원이 그곳에 세워졌으며, 그중 일부는 아직도 남아있습니다. 이렇듯 광야는 결코 완전한 절망이 아닙니다. 오히려 작지만 소중한 희망에 가깝습니다. 성경 속의 ‘광야’도 실은 이와 같습니다. 구약 성경에서 광야는 씨를 뿌리지 못하는 메마른 땅으로 악귀와 맹수의 위험에 노출된 광활한 공간이자, 풍요의 상징인 에덴동산과 대조를 이루는 곳이기도 합니다. 그러나 이스라엘 백성은 광야를 떠돌고 나서야 하느님을 만날 수 있었고, 예수님께서도 공생활을 준비하기 위해 광야를 선택하셨습니다. 다시 말해 광야는 우리를 정화(준비)시켜, 하느님의 참사랑과 구원의 의지를 몸소 체험하게 만드는 장소라고 볼 수도 있는 것입니다.한 번은 광야에서 4일을 지내고 싶다는 순례단의 요청을 받은 적이 있습니다. 일정상 그곳에 오래 머무는 경우가 드문 일입니다. 아침 식사를 하고 저녁에 숙소로 돌아올 때까지 광야에서만 시간을 보내기로 했지요. 첫날 오전에는 들뜬 마음으로 산책하듯 사진도 찍고 담소도 나누었습니다. 하지만 오래가지 않았습니다. 끝없이 펼쳐지는 똑같은 풍경에 사진은 의미가 없어졌고, 입을 뗄 기력도 없어 조각난 돌들이 신발 밑창에 부딪히는 소리를 제외하고는 어떤 것도 들리지 않았습니다. 뜨거운 태양 아래에서는 미사 시간조차 너무나 길게 느껴졌습니다. 그렇게 4일을 고행처럼 보내고, 늦은 밤 순례단이 호텔 구석에 모였습니다. 모두 입을 모아 피곤을 토로했습니다. 솔직히 숙소에서 쉬고 싶었는데 차마 말을 못했다는 분도 있었습니다. 핸드폰이 무거워 던질 뻔했다는 분도 계셨습니다.(광야를 걷다 보면 정말 육신을 제외한 모든 것이, 어쩌면 육신까지도 거추장스럽게 느껴지곤 하니 마냥 웃을 일만은 아닙니다) 그렇게 모두 육체와 정신의 피로를 호소하던 도중, 연세가 가장 많으셨던 자매님께서 말씀하신 한마디가 저의 기억에 오래 남았습니다.“광야에서는 평생 제가 소중히 여겼던 이 세상의 어떤 것도 가치가 없었어요. 오직 하느님만이 저의 기댈 곳이었고, 희망이었지요. 그런 기분은 처음이었답니다.”성경 속 광야에도, 이스라엘의 광야에도 분명 위험과 죽음이 도사리고 있습니다. 그러나 비단 광야에서만 그런 것은 아닙니다. 우리가 일상을 보내는 지금 여기, 세속의 온갖 유혹과 죽음의 공포를 맞닥뜨리며 살아가는 하루하루는 광야의 고행이나 마찬가지입니다. 우리는 광야에서 사는 이스라엘 백성이며, 그래서 쉼 없이 하느님을 찾아야 합니다. 죽음의 광야에서 살 것인지, 생명의 광야에서 살 것인지는 오직 우리 자신에게 달려있을 뿐입니다. 김원창(미카엘, 가톨릭 성지순례 전문가) 평화신문2021.03.03

프랑스 혁명의 폭풍 전야에 그린 로마 영웅사, 신고전주의를 열다[명작으로 보는 교회사 한 장면] (49) 자크 루이 다비드의 ‘호라티우스 형제의 맹세’ 자크 루이 다비드, ‘호라티우스 형제의 맹세’(1784년), 유화, 루브르, 파리 1700년대에 들어오면서, 유럽은 계몽주의 사상을 근간으로 혁명의 시대를 예고하고 있었다. 여러 가지 면에서 아시아의 이슬람, 인도-중국권의 여러 문명을 추월하며 격차를 벌렸고, 르네상스 시대부터 이어오던 절대 왕정이 점차 주저앉기 시작했다. 근대를 완성하는 새로운 물결이 온 유럽을 조용히 휩쓸고 있었다. 프랑스에서는 루이 14세에서 정점을 찍었던 부르봉 왕조가 내리막길을 걷더니 루이 16세에 이르러 결국 프랑스 대혁명으로 붕괴하였다. 영국은 하노버 왕조의 조지 1세 이후 입헌군주제가 정착되고, 산업 혁명으로 증기 기관 등 눈부신 기술 혁신이 국력을 신장시켰다. 물론 그 안에서도 새로운 사회 문제가 발생했다. 독일은 이름뿐인 신성 로마 제국 아래서 계속해서 분열을 거듭하다가 북방의 프로이센이 새로운 강자로 떠오르며 프리드리히 대왕의 치세하에서 새로운 성장을 시작하였다. 러시아는 표트르 대제와 예카테리나 2세 치하에서 아시아의 정체성을 버리고 유럽의 정체성을 거머쥐며 서구화 노선을 걷기 시작했다. 그 가운데서 폴란드는 러시아, 프로이센, 오스트리아에 의해 세 조각으로 찢겨 지도상에서 사라지는 비운을 겪기도 했다. 이 시기, 유럽은 전쟁도 잦았다. 스페인은 왕위 쟁탈전을, 오스트리아 역시 왕위 계승 전쟁에 이어, 오스트리아 합스부르크와 프로이센이 벌인 ‘7년 전쟁’이 연달아 일어났다. 7년 전쟁은 당사자인 두 나라에 그치지 않았다. 유럽의 거의 모든 열강이 참여하는 유럽 전쟁의 양상을 띠게 되면서, 오스트리아-프랑스-작센-스웨덴-러시아가 동맹을 맺어 프로이센-하노버-영국의 연합에 맞섰다. 그들의 식민지가 있던 아메리카와 인도에까지 퍼지면서, 세계대전 급의 대규모 전쟁으로 바뀌었다. 예컨대 영국이 인도 벵골 지방을 침공하려고 하자 그간 영국의 식민지로 있던 무굴 제국이 프랑스의 지지를 받으며, 이를 저지하고 나섰다. 원래부터 앙숙인 영국과 프랑스가 인도에서 부딪친 것이다. 이 둘은 여기서만 부딪친 것이 아니었다. 아메리카 대륙에서도 부딪쳤다. 프렌치-인디언 전쟁이 그것이다. 카리브 해의 섬, 필리핀, 아프리카 해안을 무대로도 부딪쳤다. 결과는 프로이센-하노버-영국 팀이 우세하면서, 세계 정치 무대의 판도를 바꾸었다. 프로이센은 슐레지엔의 영유권을 확보하고, 영국은 ‘해가 지지 않는’ 대영제국의 기초를 닦았다. 프랑스 혁명과 구체제로 여겨진 가톨릭교회18세기 유럽의 이런 정치 구도 속에서 교회사에 가장 큰 영향을 미친 것은, 프랑스의 상황이었다. 게다가 언급한 여러 전쟁이 중요한 것은 미국의 독립 전쟁과 프랑스 혁명에 여러 면에서 원인을 제공하고 있기 때문이다. 즉, 프랑스는 스페인 왕위 계승 전쟁(1701~1714), 미국 독립 전쟁(1775~1783) 등 대혁명 전까지 여섯 차례의 전쟁에 참여했고, 결과적으로 국익에 전혀 보탬이 되지 못했을뿐더러 국가 재정만 낭비한 셈이었다. 루이 14세(재위 1643~1715년) 말년에 시작된 국가 재정의 위기는 이후 더 심각해지고 만성적으로 되어갔고, 그것이 루이 16세까지 이어졌다. 거기에 더해 불평등한 사회 체제에서부터 왕비 마리 앙투아네트의 목걸이 사건에 이르기까지 혁명으로 가는 길은 거듭 확고해지고 있었다. 그 길목에서 교회도 ‘앙시앵 레짐(Ancien Rgime, 구체제)’의 하나로 살아남기 힘들었다. 당시 프랑스는 자본가 계급이 부상하고, 계몽주의와 미국 독립 혁명의 여파로 자유 의식이 고취된 상황에서 심각한 경제 불황으로 인구의 절대다수(98%)를 차지하던 평민들의 불만이 극에 달해 있었다. 1789년 대혁명이 일어나던 해에도 유례없는 흉작으로 농민들의 불안이 가중되어 있었다. 거기에 그간 부와 권력을 누리던 인구의 2%밖에 되지 않던 성직자와 귀족을 제치고 사회의 주도층이 되길 바라던 신흥 부호 세력이 있었다. 의사, 변호사, 사업가 등 전문적인 지식을 통해 부를 축적한 신흥 부르주아 계급으로 계몽주의 사상에 깊이 경도되어 있었다. 노동자, 빈농, 인민으로 분류되는 프롤레타리아 계급도 나름의 동기와 의지로 혁명의 정당성을 부르짖기 시작했다. 프랑스 혁명의 과녁은 봉건 왕조를 겨냥하는 동시에, 가톨릭교회를 향하고 있었다. 시민들은 앙시앵 레짐의 상징이 된 가톨릭교회를 습격하고 성상을 파괴했다. 수많은 성직자와 수도자가 희생당하는 것은 물론, 파리와 인근 지역 대성당의 조각상 중에서 구약의 다윗이나 솔로몬처럼 왕관을 쓴 예언자들은 살아남지 못했다. 모두 프랑스의 왕들로 알고 부수었기 때문이다. 그 외에도 사람 키 높이 정도에 서 있던 대부분 작품도 훼손되었다. 오늘 소개하는 작품은 바로 그 혁명을 앞둔, 폭풍 전야에서, 혁명의 정당성을 상징하는 신고전주의의 대표적인 작품이자, 혁명가들 사이에서 널리 회자 되었던 작품이다. 근대 회화의 선구자 작가는 자크 루이 다비드(Jacques-Louis David, 1748~1825)다. 대혁명이 일어나기 5년 전인 1784년에 그린 회화 작품이다. 그를 가장 유명하게 만든 작품이고, 근대 회화의 선구자로 만든 작품이다. 파리에서 태어나 일찍부터 그림에 뛰어난 재능을 발휘했던 그는 처음에는 로코코 스타일을 따랐으나, 1774년 프랑스에서 건축, 미술, 조각 분야의 뛰어난 학생에게 주는 로마 대상(Prix de Rome)을 받으며, 로마로 유학한 이후 고전적인 엄숙함으로 바뀌었다. 도덕적인 면에서 그 시기 프랑스에 불어닥친 정치 풍조와도 맞았다. 로마 유학 이후, 그는 역사화를 주로 그리면서 고전주의를 이끌었고, 근대 프랑스 회화에서 신고전주의의 시조가 되었다. 1780~1789년 그는 앙시앵 레짐의 프랑스에서 혁명의 당위성을 고취하는 그림으로 대혁명을 전폭적으로 지지했다. 영광의 추락을 의미하는 ‘벨리사리우스의 구걸’(1781), ‘소크라테스의 죽음’(1787) 등 당시 프랑스에서 예술 작품으로 공화정을 지지하던 독보적인 화가였다. 혁명 시기에는 문화재 보호에 앞장서기도 했다.대혁명 이후 나폴레옹 1세의 정치 체제에 협력하며, 나폴레옹의 궁정 화가가 되어 ‘나폴레옹의 대관식’을 그리기도 했다. 후에 나폴레옹이 실각하자 자신의 아틀리에와 중요한 몇 개의 작품을 친구에게 맡기고, 스웨덴, 로마, 브뤼셀 등으로 망명했으나, 프러시아의 프리드리히 빌헬름 3세의 초대에는 거절했다. 1817년 이후 브뤼셀에서 작품 활동을 재개했고, 1824년에는 전시회를 열어 수익금을 자선단체에 기부하기도 했다. 같은 해에 파리에서도 전시회를 열어 대성공을 거두었다. 그리고 이듬해(1825) 12월, 잠자듯 조용히 이승을 떠났다. 그림 속으로 그림의 모델은 영국 화가 가빈 해밀톤(Gavin Hamilton)이 그린 ‘브루투스의 맹세’(1781)이다. 이 시기에 주로 그렸던 주제답게 배경은 고대 로마에 전해오는 이야기다. 고대 로마의 세 번째 왕 툴루스 호스틸리우스(Tullo Ostilio, 기원전 673~641년)가 통치하던 시절, 로마와 알바 론가가 전쟁을 앞두고 있었다. 양측은 대규모 전쟁보다는 각 진영의 대표를 뽑아 승부를 가리기로 했다. 국가를 대표하여, 국가를 위해, 로마에서는 호라티우스 3형제가, 알바 론가에서는 쿠리아티우스 3형제가 대표로 선발되었다. 싸움은 힘겨운 격투 끝에, 쿠리아티우스 3형제는 모두 죽고, 호라티우스 3형제 중 하나가 살아남아 로마에 승리를 가져다주었다. 그림은 고대 로마의 역사가 티투스 리비우스(Titus Livius, 기원전 59~서기 17년)의 「로마사」와 피에르 코르네유(Pierre Corneille, 1606~1684)의 「호라티우스 전설」을 토대로 그렸다. 칼을 들고 있는 아버지 앞에서 호라티우스 3형제가 일렬로 서서 로마식으로 엄숙한 맹세를 하고 있다. 이들 뒤에는 호라티우스가의 여인들이 있다. 이 중 여동생 카밀라는 쿠리아티우스가의 한 남자와 약혼한 상태였고, 약혼자를 잃게 될까 걱정이 된 카밀라가 오빠들에게 항의하자, 큰오빠는 카밀라를 죽였다. 아버지는 나라를 위해 잘한 일이라며 아들을 칭찬했다. 흰옷을 입고 실의에 빠진 여인이 카밀라다. 검은 옷을 입은 며느리는 자식들을 감싸 안고, 가운데 여인은 국가를 위해 희생되는 가문의 이 기막힌 상황에 실신한 듯 의자에 기대 있다. 건물은 반원형의 아치와 그것을 떠받치고 있는 도리아식 기둥으로 인해 전형적인 로마 양식이라는 것을 알 수 있다. 3형제와 아버지의 모습은 엄숙하고 결연하다. 이들의 근육과 행동은 강한 색으로 표현되어 역동적이지만, 여인들은 밝고 연한 색으로 실의에 빠진 심리 상태에 집중했다. 사실적인 감정, 형식의 단순함, 영웅적인 주제를 강조한 점 등이 전형적인 신고전주의 스타일로 간주되어 이후 미술사에 큰 전환점이 되었다.자크 루이 다비드, ‘호라티우스 형제의 맹세’(1784년), 유화, 루브르박물관, 프랑스 파리.김혜경 (세레나, 동아시아복음화연구원 상임연구원, 부산가톨릭대 인문학연구소 연구 교수) cpbc2021.08.10

커피 문화의 원조는 이슬람이 아니랍니다[사유하는 커피] (11)용맹한 사냥꾼 니므롯과 커피에 대한 상상 박영순 커피가 에너지를 솟게 한다는 증거를 성경에서 찾을 수 있을까? 커피에 들어 있는 클로로제닉산, 카페인, 트리고넬린, 멜라노이딘 등 항산화 물질과 알칼로이드 성분들이 암과 심장병, 고혈압, 치매 치료에 좋다는 연구 결과들이 있다. 이 때문에 출처가 명확하고 품질이 좋은 원두로 추출한 한 잔의 커피는 보약으로 대접받기도 한다. 17세기 과학 혁명이 일어나기 수천 년 전부터 커피를 마셔온 인간이 이유를 정확히 알지 못했을지언정 그 효능은 분명 누렸을 것으로 보인다. 커피가 태어난 에티오피아가 인류 최초의 천하장사를 배출했다는 사실은 커피의 효능과 연결돼 시선을 끈다. 노아의 4대손에서 에티오피아인의 시조가 나타났다. 에티오피아(Ethiopia)는 ‘검다’는 뜻이다. 에티오피아의 아들 ‘니므롯’은 홍해를 건너 중동 땅 중심에서 이름을 떨치는데, ‘세상의 첫 장사’로 기록된다. 창세기는 “니므롯은 주님 앞에도 알려진 용맹한 사냥꾼이었다. 그래서 ‘니므롯처럼 주님 앞에도 알려진 용맹한 사냥꾼’이라는 말이 생겼다”(10,9)고 적었다. 하지만 니므롯은 바빌로니아에 바벨탑 건축을 주도하다가 하느님의 심판을 받았으며, 그 후손들은 언어까지 달라져 여러 지역으로 흩어졌다. 세월이 흘러 기원전 10세기경 솔로몬의 시대에 이르러 에티오피아와 예멘 지역을 아우르는 시바의 왕국이 형성됐다. 이후 기원후 7세기 이슬람교가 형성될 때까지 에티오피아 악숨을 중심으로 한 시바 왕국은 종교적으로 격동의 시기를 겪게 된다. 구약의 시대를 에티오피아 입장에서 바라보면 한마디로 변화무쌍하다. 모세의 아내도, 예레미야 예언자를 살려낸 ‘의리의 사람’도 에티오피아 사람이었다. 에티오피아는 구약 성경을 따르거나 토대로 한 소위 ‘아브라함 계통의 종교’, 예컨대 유다교, 그리스도교, 이슬람교, 드루즈교, 바하이교, 그노시스파 등이 혼재돼 있다. 커피가 에티오피아를 벗어나 아라비아 반도를 거쳐 오스만 제국에 의해 유럽과 라틴 아메리카로 퍼져 나가는 과정은 종교 간 갈등으로 점철돼 있다. 커피 전파의 역사는 종교의 확장과 변신을 추적하는데 흥미진진함을 불러일으키는 좋은 교재라고 부를 만하다. “교류 속에 다툼이 있고 다툼 속에 교류가 있다”는 말은 커피 전파사를 묘사하기에 적절하다. 기원전 2세기 시바 왕국이 몰락하고 힘야르 왕국이 출현해 기원후 522년까지 이어진다. 유다교를 믿던 사람들이 개종해 그리스도인들이 불어나자 힘야르의 마지막 왕인 두 누와스가 만행을 저질렀다. 그리스도인들에게 유다교로 개종할 것을 강요하고, 말을 듣지 않자 불에 태워 죽이기까지 한 것이다. 이즈음 에티오피아 지역은 나자쉬 황제가 통치하고 있었는데, 그는 그리스도교로 개종한 상태였다. 나자쉬는 그리스도교의 수호자인 유스티누스 로마 황제에게 선박 지원을 요청했고, 7만여 에티오피아 병력이 530년 원정을 감행했다. 혼비백산한 두 누와스 왕이 바다에 뛰어들어 자결함으로써 예멘은 에티오피아의 식민지가 됐다. 이때 에티오피아의 전사들이 힘을 얻기 위해 소지했던 커피가 예멘으로 전해졌다는 시각이 있다. 이후 페르시아로 도망간 힘야르의 왕자의 요청에 따라 기원후 600년경 페르시아 군대가 예멘에서 에티오피아인을 쫓아냈다. 72년간 지속된 에티오피아의 예멘 통치는 이렇게 막을 내렸다. 이후 마호메트의 이슬람교 창시(610년)를 거쳐 631년 이슬람이 예멘을 지배했다. 시바의 여왕 시절, 솔로몬의 정기를 받아 유일신 신앙을 받아들인 에티오피아와 예멘은 이렇게 각각 그리스도교와 이슬람 국가로 갈라서게 됐다. 이런 사연은 커피 문화의 원조가 이슬람이 아님을 보여준다. 박영순(바오로, 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수) 평화신문2020.07.14

![[떠나자! 파울리타 수녀의 유익한 교리여행] (7) 여행지 : 승천&천사](//cpbc.co.kr/CMS/newspaper/2021/05/rc/801980_1.3_titleImage_1.jpg)

[떠나자! 파울리타 수녀의 유익한 교리여행] (7) 여행지 : 승천&천사마리 파울리타 수녀(노틀담 수녀회 교리교재 연구소) 예수님께서는 부활하여 제자들에게 나타나시어 하느님 나라에 대해 거듭 말씀하시고, 그들 앞에서 승천하셨습니다. ‘승천(昇天)’이라는 말은 지상에서 하늘로 오름을 말하지요. 예수님은 지상 과업을 마치시고 하느님의 아들로서 성부 하느님의 영광 안에 들어가시게 되었습니다. 예수님의 부활로 기쁨에 차 있었던 제자들은 다시 예수님과 헤어지는 슬픔을 경험하지만, 이 이별은 다른 차원의 새로운 만남의 시작입니다. 예수님은 우리에게 다시 오실 것을 약속하셨기에, 이제 우리는 이 만남을 준비하는 삶을 살아가야 합니다. 우리의 마음을 늘 하늘로 향하도록 하고, 천상병(시몬) 시인이 노래한 ‘귀천(歸天)’을 읊어야겠지요?“나 하늘로 돌아가리라.아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날,가서, 아름다웠더라고 말하리라.”퀴즈여행 예수님의 승천에 대해 얼마나 알고 있나요? 1. 예수님께서는 부활하시고 며칠 후에 승천하셨나?2. 예수님께서는 어느 산에서 승천하셨나? 3. 예수님께서 승천하실 때 천사가 나타나 예수님의 무엇에 대해 예고하셨나? 4. 예수님은 승천하시어 성부 하느님의 어느 편에 앉으셨나? 5. 주님 승천 대축일은 날짜로 목요일인데, 우리나라는 부활 제 몇 주일에 지내는가? 6. 천상의 존재로 하느님의 뜻을 전하고 인간을 보호하고 도와주는 자는? 7. 성경에 나오는 대천사는 미카엘, 라파엘, 그리고 누구인가? 정답 1 □일 2 □□□ 산 3 □림 4 □□편 5 부활 제□주일 6 □□7 □□□엘가이드 설명1. 부활 후 40일 후의 승천예수님께서는 부활을 통해 이미 영광에 도달하셨지만, 지상에 남아있는 제자들과 믿는 이들에게 전과 같이 변함없이 체험할 수 있는 분으로 40일 동안 지상에 머무셨습니다.(사도 1,3) 성경에 나오는 40일이라는 숫자는 수리상의 의미보다 상징적인 의미로 받아들여야 합니다. 하느님께서는 노아의 홍수 때 40주야 비를 내리셨고(창세 7,12), 모세는 시나이 산에서 십계명을 받기 위해 40일간 재를 지냈지요(탈출 24,18). 40일은 이런 정화와 준비의 기간을 말하고, 40(4×10)은 충만하고 완전한 수를 뜻하기에, 예수님께서는 승천하시기 전 지상에서 제자들과 충분한 시간을 보내셨다고 해석할 수 있습니다. 2. 올리브 산 예수님께서는 예루살렘에서 가까운 올리브 산에서 승천하셨습니다.(사도 1,12) 올리브 산은 예루살렘보다 90m 정도 높아서 예루살렘에서 보면 큰 언덕이나 동산처럼 보입니다. 올리브 산 키드론 골짜기 건너편에 있는 동산이 예수님께서 수난 전 밤새 기도하셨던 겟세마니 동산이라고 합니다.(마태 26,36; 마르14,32; 루카 22,39) 겟세마니(히브리어)의 뜻은 ‘기름을 짜는 기구’이기에, 이곳에 올리브기름을 짜는 기구가 설치되어 있었던 것으로 보이지요. 3. 예수님 재림예수님께서는 사도들이 보는 앞에서 승천하셨습니다. 예수님이 그들의 시야에서 사라지는 동안 사도들이 유심히 하늘을 바라보는데 갑자기 천사가 나타나, “너희를 떠나 승천하신 저 예수님께서는 너희가 보는 앞에서 하늘로 올라가신 모습 그대로 다시 오실 것이다”라고 말씀하였습니다.(사도 1,6-11) 이 말씀은 세상 마지막 날의 예수님 재림을 의미합니다. 승천은 재림의 시작이며, 육신으로 승천하셨던 예수님이 육신으로 다시 오심을 예고합니다. 우리는 언제 오실지 모르는 예수님을 깨어 기다리며, ‘마라나타’(오십시오, 주 예수님, 묵시 22,20)라고 늘 기도할 수 있어야 하지요. 4. 성부의 영광에 들어가심 예수 그리스도의 승천은 그리스도의 인성이 하느님의 천상 영역으로 결정적으로 들어감을 나타냅니다. 부활하신 예수님은 하늘에 올라 전능하신 천주 성부 오른편에 앉으십니다.(마르 16,19; 사도 2,33) 성부 오른편이라는 말은 천주성의 영광과 영예를 말하며, 성자로서 본래 누리던 삼위일체의 영광을 다시 입음을 말합니다. 성부 오른편에 앉아 계심은 메시아 나라의 시작, 곧 다니엘 예언서가 말하는 세상 마지막 날의 하느님의 영원한 통치의 예언이 성취됨을 의미합니다.(다니 7,14) 참조) 예수님의 승천은 예수님 부활이 지금 중간 상태, 곧 새로운 목표에 도달하는 과정에 있는 것이며, 부활하신 분의 현양(성령 강림)을 위한 하나의 준비 과정으로 이해할 수 있다. (승천 교리: 가톨릭 「교회 교리서 659-667」 참조) 5. 주님 승천 대축일주님 승천 대축일은 주님 부활 대축일 후 40일째 되는 부활 제6주간 목요일에 지내지만, 이날이 미사 참여 의무일이 아닌 우리나라에서는 부활 제7주일로 옮겨 지냅니다. 우리는 이 축일을 지내면서 주님의 승천만 기념하는 것이 아니라 우리의 승천도 기념하지요.(에페 2,6) “저희 머리요 으뜸으로 앞서가심은 비천한 인간의 신분을 떠나시려 함이 아니라, 당신 지체인 저희도 희망을 안고 뒤따르게 하심이옵니다.”(승천 감사송) 6. 천상의 존재 많은 사람이 천사를 허구적이며 동화적인 비실존적 존재로 여기나, 천사는 하느님께서 실제로 창조한 영적인 존재입니다. 천사(天使)는 그 말 뜻 ‘하느님의 심부름꾼’처럼, 천상에 살면서 하느님의 뜻을 전하며(토빗 12,12) 하늘과 땅을 연결해 줍니다. 천사는 때로는 하느님 대신 발현하며(창세 16,10; 탈출 3,2; 마르 16,5), 사람을 인도하고 지키거나(창세 24,7; 시편 91,11) 사람을 징벌하지요(2사무 24,16; 시편 78,49). 하느님께서는 각 사람에게 날 때부터 ‘수호천사’(守護天使)를 주셨기에, 교회는 수호천사 기념일(10월 2일)을 제정하여 천사 공경을 장려하고 있습니다.7. 3대 천사성경에 나오는 3대 대천사(大天使)는 미카엘, 라파엘, 가브리엘입니다. ‘미카엘’(의미: 누가 하느님과 같으냐?) 대천사는 신구약에 모두 등장하는데(다니 10,13; 묵시 12,7), 천상군대의 우두머리로 병사들의 수호자로 공경하지요. ‘라파엘’(의미: 하느님이 낫게 하셨다) 대천사는 토빗기 전반에 나오는데, 여행자의 수호성인으로 공경합니다. ‘가브리엘’(의미: 하느님의 영웅) 대천사는 즈카르야와 성모 마리아께 탄생의 기쁜 소식을 전하였기에(루카 1,19.26), 우편부의 수호성인으로 존경받고 있답니다. 3대 대천사의 축일은 9월 29일이지요.여행옵션: 예수님 승천 기념 성당(이스라엘) 이스라엘 예루살렘의 올리브 산 정상에는 예수님이 승천하셨다고 추정한 자리에, 예수님 승천 기념 경당(이슬람교 소유)이 세워져 있다. 380년경 이곳에 소성당이 봉헌되었으나 614년 페르시아에 의해 파괴된 후, 십자군 전쟁 당시 이곳에 지붕이 없는 팔각형의 성당을 다시 세웠다. 그런데 무슬림인 사레센인들이 이곳을 점령하면서 이 성당의 천장에 둥근 지붕을 씌워 모스크로 개조하였다고 한다. 참조) 예루살렘은 유다교, 그리스도교, 이슬람교, 3대 종교의 성지이다. 유다교에게는 솔로몬이 세운 성전이 있고, 그리스도교에게는 예수님이 수난에서 부활, 승천하신 곳이고, 이슬람교에게는 창시자 모하메드가 승천한 곳이기 때문이다.여행 기념품예수님의 승천은 우리는 지상의 순례자이며 우리의 고향은 하늘나라이고, 우리의 삶은 하늘나라를 향하여 살아가야 함을 일깨워주고 있습니다. 나는 얼마나 하늘나라를 그리워하며 살아가고 있습니까? 나는 지금 어디를 향하여 살아가고 있습니까? 마리 파울리타 수녀(노틀담 수녀회 교리교재 연구소) cpbc2021.05.12

좋은 커피에 걸맞는 이름을 붙여주었으면[사유하는 커피] (29)세례명과 커피명 박영순 커피비평가협회장 이름이란, 얼굴을 기억하기 위한 도구라는 생각을 해왔다. 그도 그럴 것이 이름을 모르는 사람은 곧 잊혔고, 내 삶에서 아예 존재하지 않았던 것처럼 휑한 바람으로 사라졌기 때문이다. 주일학교에 들어가 세례명으로 불릴 때에서야 어머니의 태중에서 받은 또 하나의 이름이 있다는 사실이 실감 났다. 점차 세례명의 의미를 곱씹으면서, 인간에게 이름이란 물건에 붙는 꼬리표 이상의 무엇이라는 생각이 깊어졌다.세례명은 성사를 통해 하느님의 자녀로 새로 태어났다는 징표이다. 처음부터 있었던 게 아니고 14세기 비엔 공의회(1311~1312) 이후 도입된 일종의 문화이다. 세례명이 신앙심이 깊고 죄짓지 않는 선한 사람임을 보증하는 것은 아니다. 오히려 언제든지 죄를 지을 수 있는 나약한 인간임을 잊지 말고 선행을 실천하라는 가톨릭의 당부이자 당사자의 다짐이다.세례명이 삶의 지향점이 되기도 하는 것은 아브라함에게서 찾아볼 수 있다. 기원전 19~20세기 우르에서 그가 태어났을 때 아버지가 붙여준 이름은 아브람(Abram)이었다. ‘위대한 아버지’라는 뜻이다. 아브람은 99세가 돼서야 하느님에게서 ‘수많은 군중’을 뜻하는 하몬(hamon)이 합쳐진 이름 ‘아브라함(Abraham)’을 받았다. 그 후 아브라함은 아들 이사악을 얻고 이스라엘, 이슬람 등 많은 민족의 아버지가 됐다. ‘예수’는 히브리어로 ‘하느님이 구원하신다’는 뜻으로 부활에 대한 약속이 이름에 담겨 있다. 아브라함과 예수의 사례를 통해 이름은 그 사람의 운명을 이끌어주고 응원하는 축복이 담겨 있음을 알 수 있다. 이름이 품고 있는 알 수 없는 힘에 대한 인간의 인식은 본능적이다, 그 사례는 18~19세기 아프리카 노예들에게서도 엿볼 수 있다. 그들은 이스라엘 백성을 포로와 노예생활에서 구한 인물이나 어려움을 이기고 승리한 인물을 성경에서 찾아 이름을 붙였다. 당시 노예 이름의 24%가 모세, 새드락, 솔로몬 등 성경 속의 인물들이다. 새드락은 이스라엘 백성의 바빌로니아 포로 시절 우상에게 절하지 않았다는 이유로 불에 던져졌으나 머리털 하나 상하지 않고 살아남은 인물이다. 케빈 코스트너가 열연한 영화 ‘늑대와 춤을’에서 여주인공은 ‘주먹 쥐고 일어서(Stands With a Fist)’라는 인디언식 이름을 받으면서 비로소 그들의 세계로 동화된다. 사회학자 밀러는 “이름은 사회의 구성원들이 그들만의 방식으로 붙여주고 인정해주는 사회적 개성(social personality)”이라고 정의했다. 하지만 신앙인에게 이름은 그 이상의 신비함을 담고 있다.이름으로 커피를 생각한다. 커피에서 신을 보았다는 둥, 장미향이 풍긴다는 둥 온갖 찬사를 보내며 귀한 커피라고 자랑하는 커피들을 보면 이름이 실망스럽다. 게이샤, 모카, 루메 수단, SL23, H16, 마르셀레사 등 커피 이름들이 외래어이기에 신비감을 주지만 유래를 알면 화가 치민다. 이런 이름은 깨끗한 커피들이 지닌 고귀함에 대한 예의가 아니다.게이샤는 커피나무가 자란 아프리카 마을명인데, 그마저 게샤를 틀리게 부르고 있다. 모카는 커피를 실어 나르는 항구의 이름이고, 루메 수단은 커피가 자란 나라에서 따왔다. 무엇이 특별한지 이름을 봐선 잠재력은커녕 정체성조차 알 수 없다. H16은 교배시험장에서 샘플에 붙었던 표기를 그대로 사용한 것이고, 마르셀레사는 프랑스의 지명 마르세유이다. 스페셜티 커피의 유행과 함께 혈통까지 따지며 고급문화를 만들겠다고 부산을 떨면서 이름은 이렇게 붙이고 있다. 한 잔의 커피가 우리의 관능을 어루만지며 깊은 사유와 묵상으로 이끌기 위해서는 이렇게 무심해서는 안 된다. 세례명을 부여하는 심정으로 커피 품종의 혈통과 잠재력에 알맞은 이름을 선사하는 지점에서 새롭게 시작해야 한다.박영순(바오로, 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수) 평화신문2020.12.01

예루살렘 성전 정화하시고 당신 죽음과 부활 예고네 복음서가 증언하는 예수님의 수난과 부활 <상> 예수님은 평화의 임금이며 다른 이를 구하기 위해 스스로 죽임을 당하는 목자로서 예루살렘에 입성하셨다. 그림은 피에트로 로렌체티, ‘예수님의 예루살렘 입성’, 프레스코화, 성 프란치스코 대성당, 아시시, 이탈리아. 마르코(11,1-11)ㆍ마태오(21,1-11)ㆍ루카(19,28-38) 복음서는 예수님께서 공생활 중에 단 한 번 예루살렘에 가신 것으로 묘사한다. 바로 수난 때이다. 마태오와 루카 복음서는 예수님께서 여러 번 예루살렘에 들른 것을 암시(마태 23,37; 루카13,34)하지만 수난 직전 예루살렘에 입성하기 전에는 절대로 예수님께서 그곳에 갔다는 말을 하지 않는다. 그러나 요한 복음서는 예수님께서 공생활 중에 예루살렘을 다섯 차례나 방문하셨다고 증언하고 있다. 예수님께서는 9~10월에 지내는 ‘초막절’(7,1-36)과 초막절 석 달 후 겨울에 지내는 ‘성전 봉헌절’(10,22-42) 그리고 이스라엘 백성의 이집트 탈출을 기념하는 ‘파스카 봄 축제’(과월절, 무교절) 때 예루살렘에 가셨다. 예수님께서는 세 차례 예루살렘 파스카 축제에 참여하셨다. 예루살렘에서 예수님께서는 첫 번째 파스카 축제 때 ‘성전을 정화’(2,13-25)하셨고, 두 번째 파스카에서는 ‘벳자타 못 가에서 병자를 고치셨다.’(5,1ㅡ6,4) 그리고 마지막 세 번째는 당신의 수난과 죽음, 부활의 파스카 축제였다.(12,12-19. 19,1ㅡ20,23) 성주간과 주님 부활 대축일을 준비하며 네 복음서가 증언하는 예수님의 수난과 부활에 관해 2회에 걸쳐 살펴본다. 예루살렘 입성예수님께서는 어린 나귀를 타고 예루살렘으로 입성하셨다. 제자들의 무리와 수많은 군중이 자기 겉옷과 나뭇가지를 길에 깔고 종려나무 가지를 들고 “호산나! 주님의 이름으로 오시는 분은 복되시어라. 이스라엘의 임금님은 복되시어라” 환호하며 예수님을 맞았다. 제자들이 어린 나귀 등에 겉옷을 걸치고 거기에 예수님을 올라타게 한 것은 솔로몬이 아버지 다윗의 왕좌에 올림을 받는 장면을 연상시킨다.(1열왕 1,33-34) 제자들의 이러한 행동은 다윗 왕조의 전통에 따른 ‘즉위식’에 해당하는 것으로 예수님을 다윗 왕조의 임금으로 세운 것이다. 이에 이스라엘 백성은 ‘메시아’의 징표인 종려나무 가지(1마카 13,51 참조)를 흔들며 예수님께 “호산나!”(도와주세요)를 외쳤다. 이 도움의 청원 ‘호산나’는 다윗 왕조의 통치와 그 안에서 이루어졌던 이스라엘에 대한 하느님 통치가 새로이 이루어질 것에 대한 희망의 환호였다. 하지만 예수님께서는 즈카르야의 예언처럼 나귀를 타고 오는 평화의 임금이실 뿐 아니라 다른 이를 구하기 위해 스스로 죽임을 당하는 목자로서 예루살렘에 입성하셨다. 성전 정화마르코 복음서는 예루살렘 입성 다음 날 예수님께서 성전에 들어가시어 그곳에서 사고팔고 하는 자들을 쫓아내시고 환전상들의 탁자와 비둘기 장수들의 의자를 둘러엎으셨다고 한다.(마르 11,15-19) 그리고 끈으로 채찍을 만들어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에서 쫓아내셨다.(요한 2,14-15) 격노하신 예수님께서는 “나의 집은 모든 민족들을 위한 기도의 집이라 불릴 것이다”라고 하신 이사야 예언자의 말을 인용(이사 56,7)하며 예레미야 예언자의 말을 빌려 “그런데 너희는 이곳을 강도들의 소굴로 만들어 버렸다”(예레 7,11 참조)고 성전 장사꾼들을 꾸짖으셨다. 예수님의 성전 정화 사건은 예루살렘 성전 입구 광장인 ‘이방인의 뜰’에서 일어났다. 예루살렘 성전은 모든 유다인이 하느님을 만나는 곳이다. 그래서 유다인들은 예수님께 무슨 권한으로 이런 일을 하느냐고 따졌다. 그러자 예수님께서는 “이 성전을 허물어라. 그러면 내가 사흘 안에 다시 세우겠다”(요한 2,19)고 말씀하셨다.성전의 오용을 막은 예수님의 이러한 행위는 율법에 맞갖은 행동이었다. 예수님께서는 당신의 수난과 부활로 성전 정화의 정당성을 증명하셨다. 예수님께서는 십자가 죽음을 통해 사람의 손으로 지은 성전의 종말을 고하셨다. 그리고 예수님께서는 부활하시어 당신 자신이 인류의 새 성전이 되셨다. 성전 상인들을 쫓아내신 예수님께서는 성전에서 눈먼 이들과 절름거리는 이들을 고쳐주셨다.(마태 21,14) 짐승을 사고파는 것과 금전 거래에 맞서 예수님께서는 치유의 선행으로 대응하셨다. 참된 ‘성전 정화’이다.종말을 예고하시다성전 정화 사건이 있은 후 예수님께서는 예루살렘을 두고 한탄하시면서 성전 파괴를 예고하셨다.(마태 23,37ㅡ24,3; 루카 13,34-35; 21,5-6) 그러면서 예수님께서는 “사람의 아들이 큰 권능과 영광을 떨치며 하늘의 구름을 타고 오는 것을 볼 것”이라고 하셨다.(마태 24,29-31; 마르 13,24-27; 루카 21,25-28)예수님께서는 덧붙여 예루살렘의 최후와 세상 종말 사이에 ‘이방인의 시대’가 들어설 것이라고 하셨다. “이 하늘 나라의 복음이 온 세상에 선포되어 모든 민족들이 그것을 듣게 될 터인데, 그때에야 끝이 올 것이다.”(마태 24,14)예수님께서는 슬기로운 처녀들과 어리석은 처녀들의 비유(마태 25,1-13), 깨어 있는 문지기에 대한 말씀(마르 13,33-36), 무화과나무의 교훈(루카 21,29-33), 참포도나무의 비유(요한 15,1-17)를 통해 언제 닥칠지 모를 종말에 대비하여 깨어 있을 것을 당부하셨다. 베네딕토 16세 교황은 “‘깨어 있음’은 자신이 지금 하느님의 눈길 아래 있음을 알고 그분의 눈길 아래서 살듯이 행동하는 것을 의미한다”고 설명한다.(「나자렛 예수」 2권 70쪽)최후 만찬공관 복음서는 예수님께서 “무교절 첫날 곧 파스카 양을 잡는 날”(마르 14,12; 마태 26,17; 루카 22,7)에 제자들과 최후 만찬을 하셨다고 한다. 이에 반해 요한 복음서는 “파스카 축제가 시작되기 전”(요한 13,1) 최후 만찬을 하셨다고 한다. 때는 예수님께서 ‘잡히시던 날 밤’(1코린 11,23)이다. 예수님께서는 제자들과 가진 최후 만찬을 인류의 구원을 위해 자신을 아버지 하느님께 드리는 자발적인 봉헌의 날로 삼으셨다. 요한 복음서는 유일하게 예수님께서 최후 만찬을 하시면서 제자들의 발을 씻겨 주셨다고 묘사한다. 겉옷을 벗고 수건을 허리에 두른 예수님의 모습은 이스라엘 백성이 이집트에서 노예살이할 때의 차림이다. 그리고 발을 씻겨주는 일은 종이 하는 일이었다. 예수님의 이러한 행동은 제자들에게 이웃을 사랑하고 겸손하며 봉사하라는 ‘본’을 보여주신 것이다. “내가 너희의 발을 씻었으면, 너희도 서로 발을 씻어 주어야 한다. 내가 너희에게 한 것처럼 너희도 하라고, 내가 본을 보여준 것이다.”(요한 13,14-15) 이 말씀은 “내가 너희에게 새 계명을 준다. 서로 사랑하여라. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하여라. 너희가 서로 사랑하면, 모든 사람이 그것을 보고 너희가 내 제자라는 것을 알게 될 것이다”(요한 13,34-35)라는 주님의 새 계명으로 확장된다. 예수님의 행위가 곧 우리의 행위가 된다는 것은 바로 예수님께서 우리 안에서 행하시기 때문이다.이어 예수님께서는 성체성사를 제정하셨다. 짐승의 피는 속죄할 수도, 하느님과 인간을 연결할 수도 없다. 오직 참 하느님이시며 참 인간이신 예수님의 몸과 피로서 새 계약을 맺을 수 있다. 마르코와 마태오 복음서는 예수님께서 빵을 들어 단순하게 “받아라. 이는 내 몸이다” 하시고, 잔을 들어 “이는 많은 사람을 위하여 흘리는 내 계약의 피다”라고 하신다.(마르 14,22-25; 마태 26,26-30) 그러나 루카 복음서는 이 말씀에 “너희를 위하여 내어 주는”이라는 말씀이 첨부돼 있다.(루카 22,19-20) 예수님의 새 계약은 십자가 위에서 완성된다. 리길재 기자 teotokos@cpbc.co.kr cpbc2021.03.24

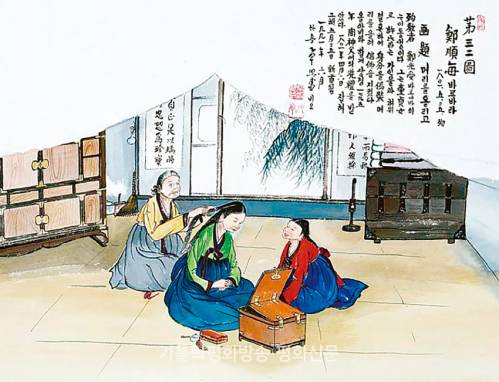

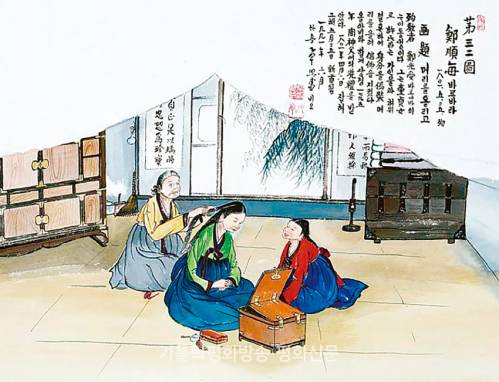

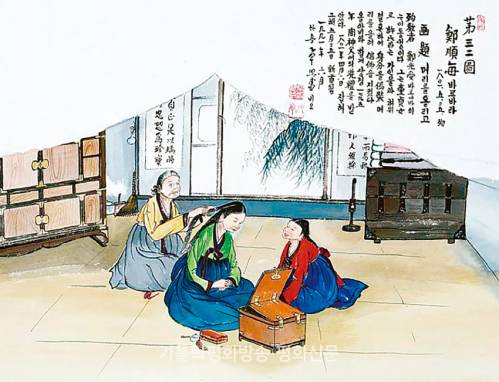

동정 지키려 과부로 행세하며 함께 모여 신앙 공동체 형성[정민 교수의 한국 교회사 숨은 이야기] 52. 동정녀 신드롬 정순매 바르바라가 동정을 지키고자 신분을 위장해 거짓으로 머리를 올리고 있다. 그림=탁희성 화백 나도 아가타 성녀처럼「사학징의」 속에는 동녀(童女)가 여럿 나온다. 동녀란 동정녀, 즉 신앙을 이유로 순결을 지켜 혼인하지 않는 여성을 말한다. 말하자면 수녀의 다른 표현인 셈이다. 그녀들은 어째서 동녀의 삶을 선택했을까? 동녀의 신앙적 근거는 어디에서 나왔나? 「사학징의」에 나오는 동녀는 윤운혜의 언니 윤점혜(尹占惠) 아가타, 정광수의 누이동생 정순매(鄭順每) 바르바라, 심낙훈의 누이동생 심아기(沈阿只) 바르바라, 이합규의 누이 이득임(李得任), 정분이의 친척 박성염(朴成艶), 조섭의 누이 조도애(趙桃愛) 아나스타시아, 강완숙 집에 살던 김달님(金月任), 강완숙의 딸 홍순희(洪順喜) 루치아, 이어린아기의 딸 김경애(金景愛) 등 얼핏 꼽아도 9명이나 된다.홍순희의 공초를 보면, “제 어미가 평소에 제게, ‘작은 방에 사학을 잘하는 과부 여성을 불러두었는데, 그 사람들은 정결하기 짝이 없어 어린아이를 꺼리니 일체 가까이해서는 안 된다’고 하였습니다”라고 한 대목이 나온다. 강완숙이 안방 안쪽에 있는 협방(挾房)에 주문모 신부를 모셔놓고, 어린 딸이 엿보지 못하게 겁을 주어 다짐을 두는 내용이다. 실제로는 남자를 들여놓고, 딸에게는 사학을 잘하는 과부 여성으로 너무도 정결하니 범접지 말라고 했다는 얘기다. 간접적이나마 동정녀에 대한 강완숙의 평소 생각을 알 수 있다. 실제로 위 9명의 동녀 중 윤점혜와 김달님, 홍순희 세 사람이 강완숙의 집에 함께 살고 있었다. 달레의 「조선천주교회사」에는 강완숙이 처녀들을 많이 모아 단단히 교육을 시켰고, 그 일은 집에 와서 살고 있던 동정녀 윤점혜 아가타의 도움을 받았다고 썼다. 윤점혜는 1795년 신앙을 지키기 위해 어머니와 함께 상경했다. 그녀는 윤유일의 사촌 동생이었다. 이후 어머니가 세상을 뜨자 아예 강완숙의 집으로 들어갔다. 강완숙은 그녀에게 자기 집에 모아놓고 가르치는 처녀들의 신앙 교육을 책임지는 직분을 맡겼다. 윤점혜는 동정 성모의 발현을 보기도 했고, 자신의 수호 성인인 동정 성녀 아가타를 특별히 공경하여, “나도 아가타 성녀처럼 순교를 한다면 얼마나 좋을까?”라고 말했던 신앙인이었다.특별히 강완숙이 처녀들의 공동체를 실천에 옮기려고 윤점혜에게 역할을 부여한 것은 어찌 보면 조선 최초의 수녀원을 구상했던 것으로 볼 수도 있겠다. 이들에게 교리교육의 책임뿐 아니라 정결한 몸을 지켜 교회를 위해 헌신하는 추수의 일꾼으로 양성하려 한 의도가 엿보인다. 그 배경에는 주문모 신부의 지도가 있었다. 동정녀 열풍의 진원조선 교회에서 동정녀 열풍이 일어난 데는 무엇보다 「성년광익」에 실린 성인전의 영향이 가장 컸고, 여기에 더해 「칠극」의 영향이 적지 않았다. 「칠극」 권 6 「방음(坊淫)」을 보면, 동정을 지키는 일에 대한 예찬이 이어진다. [6.36]에서 성 암브로스는 “혼인한 사람은 세상에 가득하고, 동정의 몸은 천당에 가득하다(婚姻滿世界, 童身滿天堂)”고 설명했다. 솔로몬은 “천주께서 세상에 강생하셔서 동정의 몸을 지니신 어머니에게서 태어나, 자신도 또 동정의 몸을 지켰고, 또 정결한 덕의 아름다움을 드러내 보이시자, 정결의 덕이 비로소 세상에 일어났다”고 했다. 동정을 지키는 일은 이렇게 예수의 모범을 따르는 일과 같게 되었다. “천주의 거룩한 가르침을 높여 따르는 곳에는 동정의 몸을 지키는 남녀가 마침내 많이 있게 되었다. 그들은 정결의 덕을 목숨보다도 중하게 보았다”고도 했다. [6.38]에는 “정결한 사람은 반드시 본성을 이기고, 세속을 범하며, 삿된 마귀와 대적해야만 정결의 덕이 이루어진다”고 했고, [6.40]에는 “정결의 덕은 신체의 수명을 늘려주고 육신의 강함을 지켜줄 뿐 아니라, 죽은 몸이 향기로워 썩지 않게 해준다”고 적었다. [6.43]에는 동정 부부의 얘기가 나온다. 성녀 체칠리아가 동정을 지키기로 맹세했는데, 부모의 강제적 명령에 따라 시집을 가게 되었을 때, 첫날밤에 그녀의 발원에 의해 남편에게 천사가 나타나 정결한 사람을 보호할 것을 명하였다. 이에 남편이 놀라 정결을 지키기로 약속하였다. 천사가 기묘한 꽃으로 관을 만들어 씌워주니, 1년 내내 향기가 사라지지 않았고 색도 마르지 않았다. 다만 두 사람만이 그 향기를 맡고 꽃을 볼 수가 있었다. [6.8]에 실린 요한의 일화도 인상적이다. 그는 마귀를 복종시키는 능력이 있었으나, 어떤 사람에게 씌인 마귀는 너무도 강력해서 요한의 명령이 소용없었다. 얼마 뒤 한 소년이 왔는데, 마귀가 그를 보더니 그만 소리를 지르며 떠나갔다. 요한이 이상하게 여겨 물어보니, 소년은 천주를 섬기기 위해 정욕을 끊고 동정의 몸을 간직했고, 혼인 첫날밤에 신부와 함께 뜻을 같이하기로 맹세하여 10여 년간 함께 살며 서로를 형제같이 보아 더러운 행실을 짓지 않았을 뿐이라고 대답했다. 이 두 이야기가 이순이 루갈다와 유중철 요한 동정 부부에게 깊은 영감을 주었음에 틀림없다. 또 이 동정 부부의 결합에 주문모 신부가 깊이 관여한 점은 달레의 「조선천주교회사」에 나온다. 여기에 최필제 베드로 부부와, 후대이지만 조숙 베드로와 권천례 데레사 부부도 있다. 조선 교회에 불어닥친 동정 열풍은 주문모 신부가 조선에 온 이후의 일로 보인다. 그것은 남자가 아닌 여성 신자들에게서 더 크게 일어났다. 처녀들의 과부 행세 「사학징의」 속 윤점혜의 형추문목 중에 이런 말이 있다. “남에게 시집가지 않고 과부라 일컬은 것은 사학하는 여자들이 으레 이같은 버릇이 많다. 큰길을 떠돌다가 남의 집에 붙어사니, 처녀가 아니고 과부가 아니라면 어떤 꼴이 되었겠느냐? 부부가 한집에 사는 것은 사람의 큰 윤리이거늘, 일개 젊은 여자로 이러한 풍속을 해치고 어그러뜨리는 행동을 하는 것은 틀림없이 시집가지 않아도 시집가는 것과 같은 것이 있기 때문일 것이다. 이 어찌 천지의 사이에 용납되겠는가?”묘한 얘기다. 시집가지 않아도 시집가는 것과 같은 것은 무엇을 두고 한 말이었을까? 앞서 나온 9명의 동정녀 중에는 윤점혜 외에도 과부 행세를 한 처녀가 여럿 있었다. 여주의 정순매 바르바라는 허가의 처로 과부 행세를 했지만, 형조의 공초에서는 “나이가 올해 25세로 여태 출가한 일이 없다”고 했고, “동정을 지키기 위해 나이가 찼는데 시집가지 않았고, 거짓으로 허가의 처라고 일컬었습니다”라고 밝혔다. 이합규의 누이동생 이득임과 조섭의 누이 조도애 아나스타시아, 김경애 또한 거짓으로 과부라고 일컬었던 경우에 해당한다. 공교롭게 김경애도 정순매와 마찬가지로 자신을 허가의 처라고 했는데, 형조의 문목 중에 “허서방의 처라고 한 것은 그런 사람이 없다는 말”이라는 내용이 보인다. 허(許)는 허(虛)의 뜻으로 끌어다 쓴 성씨가 아니냐는 추궁이다. 아무튼 이러한 과부 행세는 과년한 처녀들이 자신의 동정을 지켜나가기 위한 고육책이었다. 「칠극」[6.32]에는 정결의 세 단계에 대한 설명이 보인다. 하등은 한 지아비와 한 지어미가 절도를 넘지 않고 욕망을 끊는 정결이다. 중등은 홀아비와 과부가 배우자가 세상을 뜬 뒤 다시 결혼하지 않고 욕망을 끊는 것이다. 상등은 동정의 몸을 지키는 정결이다. 신앙을 받아들이기 전에 결혼했다가 남편을 잃고 과부가 되었을 때, 주변의 눈길과 경제적 어려움 속에 신앙을 지켜가기 위해 과부들은 과부들끼리 모여 함께 생활하는 공동체를 만들기도 했다. 「사학징의」 속 비녀 복점의 공초에는 “남대문 내창(內倉) 앞 손만호의 집 또한 여러 곳의 과부 7, 8명이 간간이 함께 모여 사서의 이야기를 강습”하였다고 했다. 7, 8명의 과부가 모여 규칙적으로 교리 공부 모임을 가졌다는 내용이다. 김희인(金喜仁)의 공초에도 청상과부 여러 명이 한방에 모여 지내며 사학에 깊이 빠졌고, 사서와 요화 또한 많은 양이 압수된 사연이 나온다. 김희인은 자신이 150냥을 마련하고, 김경애가 50냥을 보태서 군기시(軍器寺) 앞의 집 한 채를 사서, 시숙모 이흥임과 김흥년, 그리고 김경애와 그녀의 모친 이어린아기와 함께 지냈다고 자백했다. 「사서요화사서기」에 실린 김희인의 집에서 압수된 서목은 「묵샹디쟝셔(默想指掌書)」 3책, 「셩모ㅁㆎ괴경(聖母??經)」 1책, 「녀슈셩탄(耶蘇聖誕)」 1책, 「녀슈수란도문(耶蘇受難禱文)」 1책, 「셩경광익(聖經廣益)」 1책, 「공경일과(恭敬日課)」 1책, 「이에왕호심(?)」 1책, 「요리문답(要理問答)」 1책, 「셩녀 아ㅺㅏ다(聖女 아가다)」 1책, 「셩여수셩호(聖耶蘇聖號)」 1책, 「셩부마리아(聖婦 마리아)」 1책, 「셩톄문답(聖體問答)」 1책, 「텬쥬셩교도문(天主聖敎禱文)」 1책, 「언교(諺敎)」 1책, 「셩교일과(聖敎日課)」 1책, 「유시마리가(?)」 1책 등 16종 18책에 달했고, 낱장에 베껴 쓴 것만 456장에다 한글로 베껴 쓴 문건이 134건에 달했다. 이밖에 요화 족자 3개가 있었고, 그중 하나는 여상(女像)이라 한 것으로 보아 성모 마리아를 그린 족자 하나가 포함되어 있었다. 주석으로 만든 납요상(?妖像)과 나무 십자가, 자주색 휘장까지 나왔는데, 이 물건들은 그녀들의 그 공간에서 미사 첨례를 드렸다는 뜻이기도 하다.이같은 동정녀 모임과 과부 공동체의 형성은 당시 천주교의 교세가 가파르게 치솟으면서, 사회적 약자인 여성들의 신앙 형태가 새로운 활로를 찾기 위한 모색과 활력으로 가득 차 있었음을 보여준다. 정민 베르나르도(한양대 국문학 교수) cpbc2021.05.19

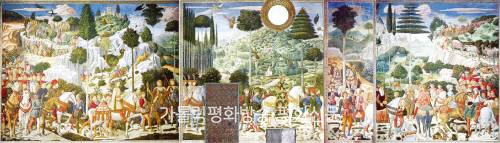

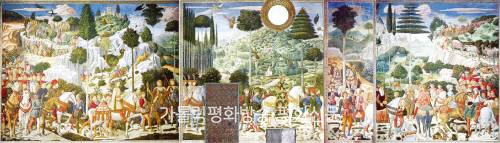

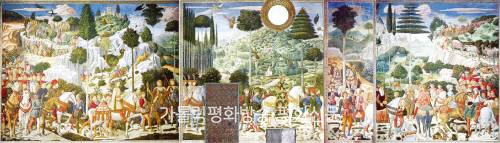

비잔틴 학자와 저명 인사들의 화려한 방문, 르네상스를 견인하다[명작으로 보는 교회사 한장면] (31) 베노초 고촐리의 ‘동방 박사들의 행렬’ 베노초 고촐리, ‘동방 박사들의 행렬’(1459~1460), 메디치 리카르디 궁전 내 메디치 경당, 이탈리아 피렌체. 교황청의 아비뇽 체류와 서구 교회의 분열과 그것을 해결하기 위해 소집된 콘스탄츠 공의회 결과는 얀 후스를 단죄하고, 마르티노 5세(재위 1417~1431)를 새 교황으로 선출하는 것으로 그간의 문제들이 해결되는 줄 알았다. 그런데 이번에는 비잔틴 쪽에서 오스만 제국이 성장하자 비잔틴 제국과 교회가 동시에 위기에 몰렸고, 서방 교회에서는 후스의 추종자들이 공의회 우위설과 교황 수위권을 공격하며 기승을 부렸다. ‘바젤-페라라-피렌체 공의회’가 열리기까지 마르티노 5세 교황은 비잔틴 교회의 위기를 계기로 동ㆍ서방 교회의 화해를 모색하고, 여전히 남아 있는 교회 내부적인 문제를 해결할 목적으로 1431년 스위스 바젤에서 공의회를 소집했다. 그러나 공의회를 열기도 전에 교황이 사망하고 공의회는 의제만 내놓은 채 무산되고 말았다. 후임 에우제니오 4세(재임 1431~1447) 교황은 1438년 1월 자리를 이탈리아 페라라로 옮겨 공의회를 소집했고, 비잔틴 제국의 대사와 교회 수장들을 불러들였다. 하지만 페스트가 포(Po)강 유역을 덮쳐 페라라 공의회는 다시 위기에 몰렸다. 또 밀라노의 비스콘티 군대가 에밀리아의 교황령을 정복했으며, 그리스 정교회 대표를 맞이할 만한 교황청 재정이 넉넉하지 않았다. 이에 피렌체 공국의 코시모 데 메디치(‘코시모 국부’로 알려짐)가 에우제니오 4세 교황의 특사로 페라라에 파견되어 막대한 재정을 투입해 공의회에 참가한 교부들과 손님들을 환대했다. 코시모 국부는 1434년 1년간 피렌체의 기득권에 밀려 쫓겨났다가 돌아온 이후, 피렌체의 시민사회에서 정치적 영향력이 뚜렷해지던 상황이었다. 그는 교황에게 피렌체로 자리를 옮겨 공의회를 이어갈 것을 제안했고, 1439년 1월 10일 에우제니오 4세 교황은 페라라 공의회 회기를 닫고, 피렌체 이전을 결정했다. 이런 배경에는 3년 전인 1436년 에우제니오 4세 교황을 초대하여 피렌체 두오모 축성식을 한 것이 있었다. 필립보 브루넬레스키가 설계하고 메디치 가문에서 전적으로 후원하여 거의 100년간 지붕이 뚫린 채 있던 대성당의 지붕을 얹었다. 오랫동안 피렌체의 수치였고, 피렌체 시민들의 숙원이 완성된 기쁨을 만천하에 알리기 위해 에우제니오 4세 교황을 초대하여 성대하게 축성식을 했다. 더 앞서는 대립교황이었던 피사 공의회 출신 계열의 요한 23세 때부터 메디치은행이 교황청 주거래 은행이 되면서 나름대로 좋은 관계를 유지하고 있었던 것도 작용하였다. 더욱이 코시모 국부가 교회 몫의 비용을 모두 떠안겠다고 했다. 그것이 ‘바젤-페라라-피렌체’ 공의회가 된 이유다. 르네상스 문화 ‘만끽’1439년 1월 27일 교황이 피렌체에 도착한 날, 피렌체는 축제를 선포하고 시민들은 거리로 나와 크게 환영했다. 정교회의 요세프 2세 총대주교는 2월 11일에 도착했고, 비잔틴 제국의 요안니스 8세 팔레올로고스 황제는 2월 15일에 도착했다. 황제의 입성은 커다란 구경거리였다. 피렌체 공화국 총리 레오나르도 브루니는 비잔틴 제국의 최고의 인사들을 맞아 유창한 그리스어로 그들을 영접했다. 정교회의 대표들은 피렌체 공화국의 유력한 가문들에서 제공한 궁에서 묵으며 이제 막 피어오르기 시작한 르네상스 문화를 만끽했다. 공의회는 2월 26일 산타 마리아 노벨라 대성당에서 개최되었고, 그해 6월 정교회 총대주교 요세프 2세가 갑자기 사망하자 산타 마리아 노벨라 대성당에 무덤을 마련해 주었다. 피렌체는 가진 모든 인력을 동원했다. 인문주의 학자들 사이에는 훗날 니콜라오 5세 교황이 되는 파렌투첼리도 있었다. 내로라하는 문인들과 브루넬레스키, 도나텔로, 기베르티 등 예술가와 건축가도 있었다. 스콰르차루피와 같은 음악가와 코스카넬리와 같은 수학-천문학자도 있었다. 레오 바티스타 알베르티는 교황청 서기관으로 에우제니오 4세 교황과 함께 참가했다. 비잔틴 학자들은 피렌체 도서관에 기증할 수백 권의 그리스어 사본을 가져왔다. 그리스 과학과 사상은 피렌체 인문주의 세계에 큰 파문을 불러일으켰고, 정교회 총대주교와 황제를 동행한 성대한 행렬은 대단히 이국적이었다. 특이한 용모와 장식, 의복, 관습과 의식은 그 자체로 호기심과 놀라움으로 예술가와 작가들의 상상력에 강한 자취를 남겼다. 피렌체는 ‘동방 박사들의 방문’을 실제로 사는 것 같았다. 그해 7월 6일, 꽃의 성모 마리아 대성당(두오모)에서는 체사리니 추기경과 베사리오네 추기경이 라틴어와 그리스어로 두 교회의 재결합을 장엄하게 선포했다. 11월 22일에는 아르메니아인들과의 일치가 선포되었고, 공의회 폐막 이후에도 계속된 노력으로 1441년에는 이집트 콥트 교회와 일치도 승인되었다. 그러나 이런 양측 교회 간의 노력은 오래가지 못했다. 비잔틴 백성들이 받아들이지 않았다. 결국, 다시 분열 상태로 되돌아갔고, 1453년 콘스탄티노플은 마흐메트 2세의 손에 넘어가고 말았다. 학문적, 문화적 성과공의회는 종교적이고 정치적인 측면은 실패로 끝났지만, 학문과 문화적인 측면은 르네상스를 견인하는 원동력이 되었다. 우선 서방 교회 내부에서 인재를 재발견하는 기회가 되었다. 성직자들 가운데 그리스어에 능통한 사람들이 많다는 것과 그들을 통한 그리스-로마의 고전 연구는 인문주의가 중세기 ‘신에게서 벗어나 인간’으로 향하는 것이 아니라, ‘신의 모상으로서 인간’을 인식하는 것으로 자리를 잡았다. 비잔틴 학자들의 방문과 그들이 가져왔던 책의 사본들은 고대 그리스 문화를 발견하고 배울 기회가 되었고, 피렌체 철학자들은 플라톤 사상에 관심을 두기 시작했다. 레온 바티스타 알베르티는 한 논문에서 고대 그리스의 미(美)에 대한 독창성과 범접할 수 없는 특성을 강조했고, 시각예술에서 그리스 모델은 기베르티, 도나텔로, 루카 델라 로비아, 안젤리코와 도메니코 베네치아노의 작품에서 확연히 드러나듯, 더 부드럽고 밝고 우아하고 세련된 방식을 선사했다. 그들은 예술로 1439년 피렌체 공의회를 기억하는 데도 주저하지 않았다. 기베르티는 피렌체 세례당의 천국의 문에서 ‘시바의 여왕과 솔로몬의 만남’으로 표현했고, 파올로 우첼로는 산타 마리아 노벨라 대성당의 안뜰에 ‘노아의 대홍수’로, 레온 바티스타 알베르티는 ‘산타 마리아 노벨라 대성당의 정면’ 설계로, 아폴로니오 디 조반니는 메디치-라우렌치아나 도서관에 소장된 베르길리우스의 작품 속에 넣은 삽화들을 통해서, 그리고 베노초 고촐리는 메디치 리카르디 궁전 내 경당에 그린 프레스코화 ‘박사들의 행렬’로 표현했다. 르네상스 화가로 쏜꼽혀 소개하는 작품은 베노초 고촐리(Benozzo Gozzoli, 1421?~1497)의 ‘동방 박사들의 행렬’(1459~1460)이다. 고촐리는 피렌체 출신의 대표적인 르네상스 화가로 손꼽힌다. 로렌조 기베르티, 베아토 안젤리코의 제자로 두 사람 사이를 오가며, 그들의 작업에 여러 차례 참여했고, 그 과정에서 나름의 양식을 발전시킨 인물이다. 크게 부각할 것 없는 그의 생애보다도 유명한 것이 소개하는 바로 이 작품이다. 그림 속으로작품이 그려진 경당은 메디치 리카르디 궁전 2층에 1446~1449년 미켈로초가 설계한 것으로, 1442년 에우제니오 4세 교황이 처음 개인 건물에 경당을 짓는 것을 허락해 주어 지은 것이다. 이 경당의 양쪽 벽에 고촐리는 ‘동방 박사들의 행렬’을 그렸다. 그림은 야고보 다 바라지네가 쓴 「황금전설」을 근거로 했다. 「황금전설」은 동방박사들의 이름을 처음 언급한 책이다. 고촐리는 그것을 토대로 카스팔(C), 멜키올(M), 발타살(B)라고 인용했고, 행렬 속에는 동방교회의 요세프 2세 총대주교와 비잔틴 제국의 요안니스 8세 팔레올로고스 황제도 등장한다. 무엇보다도 메디치 가문의 식구들과 당시 피렌체의 많은 학자 및 저명한 인물들이 총출동한다. 르네상스를 상징하는 대표적인 작품이자, 피렌체 공의회가 르네상스의 전환점이자 기폭제가 되었다는 것을 말해준다. 이후 플라톤 아카데미의 설치와 1453년 비잔틴 제국이 멸망할 때 추방된 학자들을 피렌체가 앞장서서 받아들이는 계기가 되었다. 베노초 고촐리, ‘동방 박사들의 행렬’(1459~1460), 메디치 리카르디 궁전 내 메디치 경당, 피렌체김혜경 (세레나, 동아시아복음화연구원 상임연구원, 이탈리아 피렌체 거주) cpbc2021.01.06

선악과는 커피 열매일 수도 있다[사유하는 커피] (2)미켈란젤로는 왜 선악과를 그리지 못했을까 박영순 커피비평가협회장 사랑하는 대상이 소중한 존재이길 바라는 마음은 커피에도 마찬가지이다.스튜어트 리 앨런이 「악마의 잔」에서 “에덴동산의 선악과는 사과가 아니라 커피 열매였을 수 있다”고 밝힌 대목을 본 순간의 흥분은 지금 생각해도 벅차다. 커피 애호가들에게 그의 ‘직관’은 과학적 사고의 틀에 갇혀 있던 ‘정신’을 해방시킨 통쾌한 사건이었다. 선험적으로 본질을 포착하는 인간의 능력은 칸트, 스피노자, 베르그송, 후설에 의해 중요한 가치로 다뤄졌다. 직관이라는 정신작용은 종종 “경험한 것만 알 수 있다” 또는 “본 것만 믿을 수 있다”는 사유작용이 진실 발견의 방해가 됨을 보여준다.어쨌든, ‘선악을 알게 하는 나무’가 커피나무일 수 있다니… 그것이 사실로 드러나길 간절히 바랐다. 일단 선악과가 사과라는 통념을 흔들어야 한다는 생각이 들었다. 창세기 2장을 샅샅이 뒤졌다. “동산 한가운데에는 생명나무와, 선과 악을 알게 하는 나무를 자라게 하셨다” “선과 악을 알게 하는 나무에서는 따 먹으면 안 된다. 그 열매를 따 먹는 날, 너는 반드시 죽을 것이다”고 묘사되지, 사과라는 단어는 없다. 3장에서도 “자, 사람이 선과 악을 알아 우리 가운데 하나처럼 되었으니, 이제 그가 손을 내밀어 생명나무 열매까지 따 먹고 영원히 살게 되어서는 안 되지”라는 말씀이 있을 뿐 사과는 나타나지 않았다. 창세기에는 ‘선악을 알게 하는 나무’와 ‘그 열매’만 적혀 있을 뿐이다. 선악을 알게 하는 나무의 열매가 ‘사과’로 표기된 것은 영국의 시인이자 사상가인 존 밀턴이 1667년 펴낸 대서사시 「실낙원」에서 선악과를 비로소 ‘사과’로 명기했다. 밀턴 이전까지 선악과는 실체를 알 수 없는 모호한 나무였다.인류사에서 가장 위대한 그림으로 손꼽히는 바티칸 시스티나 경당의 천장화 ‘천지 창조’에는 ‘에덴동산에서 타락과 추방’이라고 명명된 그림이 있다. 미켈란젤로는 1510년 이 작품을 완성하면서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 그릴 수 없었다. 뱀이 이브에게 선악과를 건네주는 장면에서 정작 그들의 손은 비어 있다. 나무에 열매는 달려있지 않다. 미켈란젤로는 선악과의 모양을 알 수 없었기 때문이다. 다만 나무의 잎을 무화과나무처럼 묘사해 넌지시 선악과가 무화과였을 것이라는 메시지를 전했다. 무화과 나뭇잎은 언뜻 오리발자국처럼 생긴 반면 사과나무의 잎은 단순한 타원형으로 커피 나뭇잎과 비슷하다.존 밀턴 이전 시대에 선악과가 사과로 묘사되는 작품이 몇 점 있는 것은 서기 2세기경 구약 성경이 히브리어에서 라틴어로 번역되는 과정에서 잘못이 있었기 때문으로 보인다. 유다인 성경번역가인 아킬라 폰티쿠스가 아가 ‘솔로몬왕의 노래’를 번역하면서 선악을 알게 하는 나무를 의미하는 부분을 사과나무라고 명기했다. ‘나쁜’이란 의미의 형용사 ‘말루스(Malus)’에 어원을 둔 ‘말룸(Malum)’이 문제였는데, 말룸은 ‘악’을 뜻하면서도 ‘사과’를 뜻하기도 하고 ‘배의 돛대’를 일컫기도 한다. 이런 탓에 선악과를 ‘사과’로 오해했다는 주장이 있다.커피나무의 정체를 따라 많은 커피 애호가들이 창세기로 들어왔다. 선악과와 사과, 커피 열매의 진실 게임은 이제 시작이다. 단지 통념을 흔들었을 뿐이다. 선악과가 커피임을 뒷받침할 증거는 어디에 있을까? 실마리는 성경에 있다. 세상의 모든 궁금증은 성경 말씀으로 풀 수 있다고 나는 믿는다. 박영순(바오로) 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수 cpbc2020.05.13

![[이창훈 위원의 사도행전 이야기] (9) 베드로의 솔로몬 주랑 설교 (사도 3,11-26)](//cpbc.co.kr/CMS/newspaper/2019/03/rc/748137_1.0_titleImage_1.jpg)

[이창훈 위원의 사도행전 이야기] (9) 베드로의 솔로몬 주랑 설교 (사도 3,11-26)“회개하고 하느님께 돌아와 죄를 용서받아라” 예루살렘 성전 모형도. 정면 앞쪽이 솔로몬 주랑이 있는 곳이다. 가톨릭평화방송여행사 제공 베드로가 성전 아름다운 문 곁에서 구걸하던 불구자를 고쳐주자 사람들은 “경탄하고 경악하였다”(4,10)고 사도행전 저자 루카는 기록합니다. 단지 경탄하고 하느님을 찬미했다는 것이 아니라 “경악했다”고 표현함으로써 뭔가 다른 일이 벌어질 것임을 암시한다고 할 수 있겠습니다. 어떤 일이 벌어지는지 살펴봅니다. 우선, 베드로의 솔로몬 주랑 설교입니다. 베드로와 요한이 치유된 그 사람과 함께 예루살렘 성전 솔로몬 주랑에 있었는데, “온 백성”이 그리로 달려갑니다.(3,11) 온 백성이란 아름다운 문 곁에 앉아 자선을 청하던 불구자가 온전히 성하게 되어 하느님을 찬미하는 모습을 본 모든 사람을 가리킵니다. 솔로몬 주랑은 예루살렘 성전 광장 동쪽 벽 쪽에 있었던 주랑이었습니다. 베드로가 솔로몬 주랑에서 설교했고, 또 신자들이 한마음으로 솔로몬 주랑에 모이곤 한 것으로 보아(사도 5,12), 솔로몬 주랑은 예루살렘 그리스도인들의 모임 장소였다고 할 수 있습니다. 요한복음에는 예수님께서 성전 봉헌 축제 기간에 솔로몬 주랑을 거닐고 계셨다는 이야기가 나옵니다.(요한 10,22-23) 그렇다면 사도들을 비롯한 예루살렘의 첫 그리스도인들은 예수님께서 솔로몬 주랑을 거니시던 일을 추억하며 그곳을 모임 장소로 사용했다고 할 수 있을 것입니다. 베드로의 오순절 설교 이후 신자들이 늘어나면서 첫 제자들이 함께 지냈던 그 집은 좁아서 모임 장소로 사용하기 어렵게 되자 솔로몬 주랑을 모임 장소로 대체했다고 볼 수도 있겠지요. 베드로는 달려온 백성을 보고 “이스라엘인 여러분” 하면서 설교를 시작합니다. 베드로의 설교가 동족인 이스라엘 백성을 대상으로 하고 있음을 알려주고 있습니다. 베드로의 설교는 크게 두 부분으로 이뤄져 있습니다. 첫 부분은 불구자가 어떻게 치유됐는지를 설명합니다.(3,12-16) ‘불구자를 걷게 한 것은 우리(베드로와 요한)의 힘이나 신심이 아니다. 예수님에 대한 믿음이다. 여러분은 예수님을 배척해 죽였지만, 우리 조상들이자 여러분의 조상들의 하느님이신 아브라함과 이사악과 야곱의 하느님께서는 당신 종 예수님을 죽인 이들 가운데서 다시 일으키시어 영광스럽게 하셨다. 우리는 그 증인이다. 이 예수님의 이름에 대한 믿음 때문에, 그분의 이름이 이 사람을 튼튼하게 한 것이다.’ 첫 부분에서 몇 가지 눈여겨볼 점이 있습니다. 오순절 첫 설교에서 베드로는 자기들이 술에 취한 것이 아니라 예수님께서 약속하신 성령을 받았다고 말했는데, 여기서는 불구자가 완전히 나은 것이 예수님의 이름 때문이라고 말합니다. 이름은 그 사람의 인격 자체를 의미한다고 할 때 예수님의 이름에 대한 믿음이 낫게 했다는 것은 곧 예수님께 대한 믿음이 낫게 했다는 것을 말하지요. 베드로는 이 설교에서 또 예수님을 “하느님 당신의 종”(3,13), “거룩하고 의로우신 분”(3,14), “생명의 영도자”(3,15)라고 부릅니다. 생명의 ‘영도자’는 생명의 ‘창시자’ 또는 ‘지배자’라고 옮길 수도 있다고 학자들은 말합니다. 하느님의 종은 구약성경 이사야 예언서(42─53장)에 나오는 표현이고, ‘의로우신 분’ 역시 이사야 예언서(53,11 참조)에 나오는 표현으로, 베드로는 이스라엘 백성에게 예수님을 구약에서 예언한 바로 그분으로 제시하고 있는 것입니다. 이 용어들은 메시아(그리스도)라는 표현과 함께 초기 그리스도교 공동체에서 예수님을 지칭하는 중요한 표현들이라고 하겠습니다. 둘째 부분은 이스라엘 백성의 회개를 촉구하는 내용입니다.(3,17-26) 설교의 둘째 부분은 다시 전반부와 후반부로 나눌 수 있습니다. 우선 전반부입니다.(3,17-21) ‘백성이 예수님을 배척한 것은 지도자들과 마찬가지로 무지의 탓이다. 그러나 이는 하느님께서 예언자들을 통해 예고하신 바이기도 하다. 그러니 회개하고 하느님께 돌아와 죄를 용서받아라. 그러면 생기를 찾을 때가 올 것이고, 주님께서는 여러분을 위해 메시아 예수님을 보내주실 것이다. 물론 예수님은 만물이 복원될 때까지 하늘에 계셔야 한다.’ 이 부분만 보면 이스라엘 백성이 회개하고 하느님께 돌아오면 죄를 용서받을 뿐 아니라 생기를 찾겠지만, 생기를 찾게 될 그때가 언제일지 확실하지 않은 듯합니다. 생기를 찾게 되는 그 시대가 한편으로는 만물이 복원되어 예수님께서 재림하시는 때 곧 역사가 최종적으로 완성되는 시대를 의미할 수도 있고, 다른 한편으로는 죄를 용서받고 하느님께 돌아오면 생기를 찾을 것이라고도 이해할 수 있습니다.설교 둘째 부분의 후반부를 정리합니다.(3,22-26) ‘모세는 하느님께서 자기와 같은 예언자를 일으켜주실 것인데 그의 말을 듣지 않으면 이스라엘에서 잘려나갈 것이라고 말했다. 또 모세의 뒤를 이어 모든 예언자가 하느님께서 그 예언자를 일으켜주실 때를 예고했다. 하느님께서는 그 예언자를 여러분에게 보내시어 여러분이 악으로 돌아서게 하여 복을 내리게 하셨다.’ 이 후반부의 핵심은 두 가지입니다. ①예수님의 말을 듣지 않으면 이스라엘에서 잘려나갈 것이다. ② 예수님은 이미 오시어 당신을 받아들이는 이들에게 복을 내리셨다. 따라서 베드로 설교의 둘째 부분은 이렇게 요약할 수 있을 것입니다. ‘메시아이신 예수님이 이스라엘 백성에게 오셨는데 여러분은 무지해서 그분을 배척했다. 그러나 지금이라도 회개해 우리가 전하는 그분의 말을 듣고 하느님께 돌아오면 죄를 용서받고 복을 얻을 것이다. 그리고 예수님께서 다시 오실 때에는 만물이 복원될 것이고, 완전히 생기를 찾을 것이다.’ 그렇다면 생기를 찾게 되는 시기는 언제일까요? 회개하고 돌아와 죄를 용서받으면 생기를 찾게 될 것입니다. 그러나 완전히 생기를 찾는 것은 만물이 복원되어 예수님께서 재림하실 때라고 할 수 있습니다. 예수님께서 세상에 오시면서 시작된 하느님 나라, 그러나 종말에 가서야 완성될 하느님 나라’의 개념이 이 설교에 반영돼 있다고 한다면 지나친 해석일까요?생각해봅시다“이스라엘인 여러분…우리의 힘이나 신심으로 이 사람을 걷게 한 것처럼, 왜 우리를 유심히 바라봅니까?…그분에게서 오는 믿음이 여러분 모두 앞에서 이 사람을 완전히 낫게 해주었습니다.”(3,12-16) 베드로 사도는 이 설교에서 불구자 치유가 자신의 힘이나 신심으로 인한 것이 아님을 분명히 합니다. 베드로는 예수님의 이름으로 그 사람을 낫게 합니다. 예수님의 이름으로 낫게 할 수 있었다는 것은 예수님께 대한 믿음이 있었다는 것을 의미합니다. 그런데 베드로는 그 믿음조차도 베드로 자신에게서 오는 것이 아니라 “그분에게서” 곧 예수님에게서 온다고 이야기합니다. 베드로는 믿음조차도 은총임을 이야기하고 있는 것입니다. 베드로의 이런 태도는 하느님의 이름으로, 예수님의 이름으로 일을 해놓고도 마치 자신의 업적인 양 은연중에 치켜세우곤 하는 사람들의 태도와는 크게 대비됩니다. 성령을 받아 예수님의 증인이 된 베드로는 부르심을 받아 파견된 사도가 어떤 자세로 복음을 선포해야 하는지를 되새기게 해줍니다. 오늘날 하느님의 이름으로 일하는 이들에게 더욱 절실히 요청되는 자세입니다. 평화신문2019.03.12

[사도직현장에서] 하느님의 집에 산다는 것박태순(마리아, 제주교구 우도공소 선교사) 선교사 박태순씨. 34년간의 교직 생활, 15년간의 학교 복음화 활동, 9년간의 군대 복음화 활동을 마치고 지난해 7월에 우도공소의 부부 선교사가 되었다. 제일 먼저 성전에 들러 주님께 큰절을 올리며 솔로몬 왕처럼 ‘듣는 마음’을 청하였다. ‘마지막일지도 모르는 어머니도, 홀로 남은 아들도, 이사하여 더없이 편리하고 아름답게 꾸민 새 아파트도, 그동안 알고 지내던 모든 형제자매와 내 삶의 터전을 떠나 우도 형제자매들과 하느님 안에서 함께 웃고 울며, 기쁨과 슬픔을 나누고 사랑하며, 오로지 하느님의 뜻만 실천하고 하느님의 일만 하며 하느님의 집에서 하느님과 함께 살려고 왔나이다. 마음을 드리려고, 시간을 드리려고, 소록도의 두 천사 마리안느와 마가렛처럼 우도 천사가 되고 싶어서, 대정성지 정난주 마리아처럼 살고 싶어서 에덴동산으로, 하느님 아버지의 집으로 돌아왔나이다. ’“이제는 내가 사는 것이 아니라 그리스도께서 내 안에 사시는 것입니다”(갈라 2,20)라는 말씀이 실현되도록 주님의 빈껍데기가 되는 삶을 살고, “너희가 내 형제들인 이 가장 작은 이들 가운데 한 사람에게 해 준 것이 바로 나에게 해 준 것이다”(마태 25,40), “남이 너희에게 해 주기를 바라는 그대로 너희도 남에게 해 주어라”(마태 7,12)는 말씀을 항상 마음에 새기고 실천하며 살 것이다. 남편이 천주교 신앙을 주었다는 것 하나만으로도 충분했듯이 하느님 아버지의 집에 산다는 것 하나만으로도 충분한 삶을 살 것이다. 언제나 남편과 함께 학교와 군대의 복음화 활동을 했을 때처럼 매 순간 기도하며 하느님 보시기에 참 좋은 부부 선교사의 길을 충실하게 걸어갈 것이다. 그러면 반드시 성령께서 우리와 함께하시며 모든 것을 주님의 뜻 안에서 선으로 이끌어 주실 것이라고 확신한다. 박태순 마리아(제주교구 우도공소 선교사) 평화신문2019.10.01

마크 샤갈, 거장의 그림에 녹아든 ‘성경’ 이야기샤갈 특별전, 샤갈 앤 더 바이블... 성경 단독 주제로 열린 첫 전시, 4월 10일까지 마이아트뮤지엄 샤갈의 ‘예루살렘 통곡의 벽’(1931) “예술과 삶에서 이룰 수 있는 완벽함은 성경에서 나옵니다.” (마크 샤갈)독창적인 소재와 화풍으로 미술사에 발자취를 남긴 화가 마크 샤갈. 샤갈의 회고전이자 샤갈에게 가장 중요한 예술 창조의 원천이었던 ‘성경’을 주제로 한 ‘샤갈 특별전, 샤갈 앤 더 바이블(Chagall and the Bible)’이 4월 10일까지 서울 강남구 대치동 마이아트뮤지엄에서 열린다. 러시아 유대인 출신인 샤갈은 프랑스에서 활동했다. 다채로운 색감과 몽환적인 화풍을 바탕으로 삶과 사랑에 대한 메시지를 전파했다. 파블로 피카소, 앙리 마티스 등과 함께 20세기 가장 위대한 화가 중 한 명으로 꼽힌다.이번 전시 주제는 기존 국내에서 여러 차례 진행된 샤갈 전과 달리 그간 단독으로 다뤄지지 않았던 ‘성경’이다. 샤갈의 유족이 소장하고 있는 ‘강기슭에서의 부활’, ‘푸른 다윗 왕’ 등 유화와 과슈를 포함한 명작 19점과 아시아에서 최초로 공개되는 4m에 육박하는 대형 태피스트리 2점 등 220여 점의 오리지널 작품이 공개된다.전시는 △샤갈의 모티프 △성경의 백다섯 가지 장면 △성경적 메시지 △또 다른 빛의 향하여 등 4가지 섹션으로 구성된다. ‘샤갈의 모티프’에서는 1957년경 제작된 샤갈의 석판화 안에서 그가 주로 다뤄온 모티프인 자화상, 고향, 마을, 축제, 동물, 악기, 연인, 성모자, 파리 등의 키워드로 나누어 그들이 상징하는 바를 탐구한다. 여러 모티프 중에서도 샤갈이 제2의 고향으로 여겼던 프랑스 파리를 배경으로 한 작품들을 모아 선보인다. ‘성경의 백다섯 가지 장면’에서는 샤갈이 처음 예루살렘을 방문하고 남긴 예루살렘의 풍경과 그가 구약성경에서 선별한 105점의 장면들을 에칭으로 만든 ‘성경(The Bible)’ 연작을 처음부터 끝까지 만나본다. 창조주가 인간을 창조하는 모습부터, 예지몽을 꾸고 이집트의 재상이 되어 가족들을 모두 이집트로 데려오는 요셉, 이집트의 핍박으로부터 이스라엘 민족을 구출한 모세의 이야기 등 구약성경의 이야기가 펼쳐진다.‘성경적 메시지’에서는 인간 창조, 십자가에 못 박힌 예수 그리스도, 십계명을 받아든 모세, 체구의 열세를 딛고 거인 골리앗을 전략으로 이긴 다윗, 지혜로움으로 알려진 솔로몬 왕 등 샤갈이 성경에서 여러 차례 반복해 주로 그려낸 성경적 모티프들을 주제별로 엮었다. 유화, 과슈화, 석판화, 대형 태피스트리까지 작품 매체의 경계를 넘어 한 자리에서 만나본다. 샤갈이 동시대에 겪은 삶과 전하고 싶은 메시지들을 성경을 주제로 그림 속에 담은 부분과 성경 안 인물들의 희로애락을 자신만의 스타일로 재해석 한 부분을 주목할 만하다.마지막 ‘또 다른 빛의 향하여’에서는 샤갈의 문학적인 면모를 살펴볼 수 있도록 샤갈의 삽화와 시를 같이 공개한다. 그 밖에도 샤갈의 메츠 대성당 스테인드글라스 작업을 기념하며 ‘모세가 십계명을 들고 있는 모습’이 담긴 포스터를 비롯해 샤갈이 제작한 감각적인 포스터들을 선보인다. 아흔이 넘었음에도 불구하고 예술적 창작욕을 엿볼 수 있는 말년의 작품들도 만나본다. 특히 샤갈이 세상을 떠나기 전 마지막으로 남긴 작품으로 알려진 ‘또 다른 빛을 향하여(1985)’는 생의 마지막까지 예술혼을 불태웠던 샤갈의 열정을 잘 보여준다. 이번 전시에서는 월~금 오전 11시와 오후 2시, 오후 4시, 오후 6시, 토~일 오전 11시와 오후 2시, 오후 4시에 전시 해설을 하는 도슨트 프로그램을 운영한다. 작품을 친숙하고 재미있게 느낄 수 있도록 오디오 북의 이야기를 들으면서 작품을 감상할 수 있는 오디오 클립 콘텐츠, ‘나만의 샤갈 아틀리에’를 통해 샤갈의 모티프로 구성된 스탬프를 찍으며 각자 자신만의 작품을 만들어 볼 수 있는 프로그램도 준비돼 있다. 문의 : 02-567-8878, 마이아트뮤지엄 도재진 기자 djj1213@cpbc.co.krcpbc2021.12.291644호 2022년 1월 1일PDF

마크 샤갈, 거장의 그림에 녹아든 ‘성경’ 이야기샤갈 특별전, 샤갈 앤 더 바이블... 성경 단독 주제로 열린 첫 전시, 4월 10일까지 마이아트뮤지엄 샤갈의 ‘예루살렘 통곡의 벽’(1931) “예술과 삶에서 이룰 수 있는 완벽함은 성경에서 나옵니다.” (마크 샤갈)독창적인 소재와 화풍으로 미술사에 발자취를 남긴 화가 마크 샤갈. 샤갈의 회고전이자 샤갈에게 가장 중요한 예술 창조의 원천이었던 ‘성경’을 주제로 한 ‘샤갈 특별전, 샤갈 앤 더 바이블(Chagall and the Bible)’이 4월 10일까지 서울 강남구 대치동 마이아트뮤지엄에서 열린다. 러시아 유대인 출신인 샤갈은 프랑스에서 활동했다. 다채로운 색감과 몽환적인 화풍을 바탕으로 삶과 사랑에 대한 메시지를 전파했다. 파블로 피카소, 앙리 마티스 등과 함께 20세기 가장 위대한 화가 중 한 명으로 꼽힌다.이번 전시 주제는 기존 국내에서 여러 차례 진행된 샤갈 전과 달리 그간 단독으로 다뤄지지 않았던 ‘성경’이다. 샤갈의 유족이 소장하고 있는 ‘강기슭에서의 부활’, ‘푸른 다윗 왕’ 등 유화와 과슈를 포함한 명작 19점과 아시아에서 최초로 공개되는 4m에 육박하는 대형 태피스트리 2점 등 220여 점의 오리지널 작품이 공개된다.전시는 △샤갈의 모티프 △성경의 백다섯 가지 장면 △성경적 메시지 △또 다른 빛의 향하여 등 4가지 섹션으로 구성된다. ‘샤갈의 모티프’에서는 1957년경 제작된 샤갈의 석판화 안에서 그가 주로 다뤄온 모티프인 자화상, 고향, 마을, 축제, 동물, 악기, 연인, 성모자, 파리 등의 키워드로 나누어 그들이 상징하는 바를 탐구한다. 여러 모티프 중에서도 샤갈이 제2의 고향으로 여겼던 프랑스 파리를 배경으로 한 작품들을 모아 선보인다. ‘성경의 백다섯 가지 장면’에서는 샤갈이 처음 예루살렘을 방문하고 남긴 예루살렘의 풍경과 그가 구약성경에서 선별한 105점의 장면들을 에칭으로 만든 ‘성경(The Bible)’ 연작을 처음부터 끝까지 만나본다. 창조주가 인간을 창조하는 모습부터, 예지몽을 꾸고 이집트의 재상이 되어 가족들을 모두 이집트로 데려오는 요셉, 이집트의 핍박으로부터 이스라엘 민족을 구출한 모세의 이야기 등 구약성경의 이야기가 펼쳐진다.‘성경적 메시지’에서는 인간 창조, 십자가에 못 박힌 예수 그리스도, 십계명을 받아든 모세, 체구의 열세를 딛고 거인 골리앗을 전략으로 이긴 다윗, 지혜로움으로 알려진 솔로몬 왕 등 샤갈이 성경에서 여러 차례 반복해 주로 그려낸 성경적 모티프들을 주제별로 엮었다. 유화, 과슈화, 석판화, 대형 태피스트리까지 작품 매체의 경계를 넘어 한 자리에서 만나본다. 샤갈이 동시대에 겪은 삶과 전하고 싶은 메시지들을 성경을 주제로 그림 속에 담은 부분과 성경 안 인물들의 희로애락을 자신만의 스타일로 재해석 한 부분을 주목할 만하다.마지막 ‘또 다른 빛의 향하여’에서는 샤갈의 문학적인 면모를 살펴볼 수 있도록 샤갈의 삽화와 시를 같이 공개한다. 그 밖에도 샤갈의 메츠 대성당 스테인드글라스 작업을 기념하며 ‘모세가 십계명을 들고 있는 모습’이 담긴 포스터를 비롯해 샤갈이 제작한 감각적인 포스터들을 선보인다. 아흔이 넘었음에도 불구하고 예술적 창작욕을 엿볼 수 있는 말년의 작품들도 만나본다. 특히 샤갈이 세상을 떠나기 전 마지막으로 남긴 작품으로 알려진 ‘또 다른 빛을 향하여(1985)’는 생의 마지막까지 예술혼을 불태웠던 샤갈의 열정을 잘 보여준다. 이번 전시에서는 월~금 오전 11시와 오후 2시, 오후 4시, 오후 6시, 토~일 오전 11시와 오후 2시, 오후 4시에 전시 해설을 하는 도슨트 프로그램을 운영한다. 작품을 친숙하고 재미있게 느낄 수 있도록 오디오 북의 이야기를 들으면서 작품을 감상할 수 있는 오디오 클립 콘텐츠, ‘나만의 샤갈 아틀리에’를 통해 샤갈의 모티프로 구성된 스탬프를 찍으며 각자 자신만의 작품을 만들어 볼 수 있는 프로그램도 준비돼 있다. 문의 : 02-567-8878, 마이아트뮤지엄 도재진 기자 djj1213@cpbc.co.krcpbc2021.12.291644호 2022년 1월 1일PDF "일주일에 하루 정도는 온전히 하느님께 의탁하는 삶" 권고주교회의 성서사도직위, 김종수 주교 ‘구원의 역사’ 온라인 성서특강주교회의 성서사도직위원회 비대면 세미나에서 김종수 주교가 전하는 ‘구원의 역사’ 주제 특강을 각 교구 성서사도직 대표와 봉사자들이 듣고 있다.주교회의 성서사도직위원회(위원장 김종수 주교)가 8월 18일 비대면 온라인 성서특강을 개최했다.이날 강연자로 나선 이는 위원장 김종수(대전교구장 서리) 주교. 김 주교는 ‘구원의 역사’를 주제로 화면 넘어 함께한 이들에게 특별 강의를 펼쳤다. 화상 프로그램을 통해 함께한 각 교구 성서사도직 봉사자와 단체 대표 140여 명은 김 주교가 전하는 강의에 귀 기울이며, 120분 동안 ‘성서 열공’에 빠져들었다.김 주교는 이날 창세기가 전하는 하느님의 인간 창조부터 탈출기 속 모세의 역할과 시나이 계약의 중요성, 나아가 하느님의 어린양 예수 그리스도를 따르며 살아야 하는 이유 등을 두루 개괄했다.김 주교는 창세기 전반을 이야기하면서 “아브라함과 모세, 다윗, 솔로몬은 모두 하느님 구원 역사를 이끈 어마어마한 인물들이었지만, 그들 또한 모두 큰 장점과 함께 약점을 지닌 이들이었다”면서 “그들이 위대해서 구원의 역사가 이뤄진 것이 아니라, 결국 하느님께서 이끌어주셨음을 알아야 한다”며 주님이 주시는 영감과 진정한 회개의 삶을 강조했다.김 주교는 또 이스라엘 백성이 광야에서 울부짖은 탈출기 이야기를 강조하면서 우리 기도에도 ‘울부짖음’이 필요하다고 전했다.“기도는 잘 습관된 행위가 아니라, 하느님 나라를 바라보며 우리 영이 울부짖는 몸부림입니다. 습관화된 기도생활도 중요하지만, ‘저를 살려주십시오!’하는 울부짖음을 통해 이 세상에서 나도 자비롭게 살게 해달라고 간절히 청해야 합니다.”위원회는 본래 2박 3일 일정으로 대면 세미나를 계획했으나, 코로나19 대유행 4단계 상황으로 인해 비대면 특강으로 전환했다. 이날 주교가 전하는 성서 강의는 함께하는 성서모임이 어려워진 상황에서 성서사도직을 수행하는 이들에게 큰 힘이 됐다.김 주교는 “예수님께서 ‘하느님의 아들’, ‘그리스도’이시라는 것이 내게 무엇을 의미하는지, 예수님을 알고, 관계하며 그분을 향한 희망이 나의 삶을 지배하는지 늘 돌아봐야 한다”면서 “적어도 일주일에 하루 정도는 온전히 하느님께 의탁해 그분께서 일하시는 날을 만들어보길 권한다”고도 당부했다.이정훈 기자 sjunder@cpbc.co.krcpbc2021.09.011627호 2021년 8월 29일PDF

"일주일에 하루 정도는 온전히 하느님께 의탁하는 삶" 권고주교회의 성서사도직위, 김종수 주교 ‘구원의 역사’ 온라인 성서특강주교회의 성서사도직위원회 비대면 세미나에서 김종수 주교가 전하는 ‘구원의 역사’ 주제 특강을 각 교구 성서사도직 대표와 봉사자들이 듣고 있다.주교회의 성서사도직위원회(위원장 김종수 주교)가 8월 18일 비대면 온라인 성서특강을 개최했다.이날 강연자로 나선 이는 위원장 김종수(대전교구장 서리) 주교. 김 주교는 ‘구원의 역사’를 주제로 화면 넘어 함께한 이들에게 특별 강의를 펼쳤다. 화상 프로그램을 통해 함께한 각 교구 성서사도직 봉사자와 단체 대표 140여 명은 김 주교가 전하는 강의에 귀 기울이며, 120분 동안 ‘성서 열공’에 빠져들었다.김 주교는 이날 창세기가 전하는 하느님의 인간 창조부터 탈출기 속 모세의 역할과 시나이 계약의 중요성, 나아가 하느님의 어린양 예수 그리스도를 따르며 살아야 하는 이유 등을 두루 개괄했다.김 주교는 창세기 전반을 이야기하면서 “아브라함과 모세, 다윗, 솔로몬은 모두 하느님 구원 역사를 이끈 어마어마한 인물들이었지만, 그들 또한 모두 큰 장점과 함께 약점을 지닌 이들이었다”면서 “그들이 위대해서 구원의 역사가 이뤄진 것이 아니라, 결국 하느님께서 이끌어주셨음을 알아야 한다”며 주님이 주시는 영감과 진정한 회개의 삶을 강조했다.김 주교는 또 이스라엘 백성이 광야에서 울부짖은 탈출기 이야기를 강조하면서 우리 기도에도 ‘울부짖음’이 필요하다고 전했다.“기도는 잘 습관된 행위가 아니라, 하느님 나라를 바라보며 우리 영이 울부짖는 몸부림입니다. 습관화된 기도생활도 중요하지만, ‘저를 살려주십시오!’하는 울부짖음을 통해 이 세상에서 나도 자비롭게 살게 해달라고 간절히 청해야 합니다.”위원회는 본래 2박 3일 일정으로 대면 세미나를 계획했으나, 코로나19 대유행 4단계 상황으로 인해 비대면 특강으로 전환했다. 이날 주교가 전하는 성서 강의는 함께하는 성서모임이 어려워진 상황에서 성서사도직을 수행하는 이들에게 큰 힘이 됐다.김 주교는 “예수님께서 ‘하느님의 아들’, ‘그리스도’이시라는 것이 내게 무엇을 의미하는지, 예수님을 알고, 관계하며 그분을 향한 희망이 나의 삶을 지배하는지 늘 돌아봐야 한다”면서 “적어도 일주일에 하루 정도는 온전히 하느님께 의탁해 그분께서 일하시는 날을 만들어보길 권한다”고도 당부했다.이정훈 기자 sjunder@cpbc.co.krcpbc2021.09.011627호 2021년 8월 29일PDF 부부의 연 맺게 해준 사랑의 묘약[사유하는 커피](7)시바의 여왕, 커피로 솔로몬을 홀리다 박영순 커피비평가협회장 ‘독서광’으로 소문난 미국의 제2대 대통령 존 애덤스가 1813년 정치적 경쟁자이던 토머스 제퍼슨에게 보낸 크리스마스 편지에서 성경의 잠재력을 은유했다. 그는 “성경은 세상에서 가장 좋은 책이다. 세상의 모든 도서관보다 더 많이 나의 철학을 담고 있다”고 적었다. 자신의 풍부한 지식을 은근히 뽐내면서도 성경에 대한 경외심을 드러냈다. 한 권의 성경에 담긴 콘텐츠가 수만 권의 책을 능가하는 것이 놀랍다. 그 비결을 비유와 상징이라는 표현법만으로 설명하기에는 부족하다. 성경의 한 구절은 다양한 추정과 해석을 자극하며 여러 갈래의 이야기를 만들어낸다. 이런 스토리텔링의 힘을 상징적으로 보여주는 대목 중 하나가 기원전 540년경에 쓰인 열왕기 상권 10장이다. 에티오피아 남부와 예멘에 걸쳐 형성됐던 것으로 보이는 시바(Sheba)지역을 지배하던 여왕이 솔로몬 왕을 알현한 사연이 그려진다. 시바의 여왕은 유다교의 경전, 쿠란(이슬람 경전), 에티오피아 역사서에도 등장하는 인물이다. 1959년에는 율 브리너와 지나 롤로브리지다 주연의 영화 ‘솔로몬과 시바’로도 개봉돼 유명세를 탔다. 시바의 여왕은 오랫동안 가상 인물로 여겨졌다. 하지만 에티오피아의 악숨에서 고대도시 유적이 발굴돼 유네스코로부터 1980년 세계유산에 선정되면서 성경의 묘사는 역사가 됐다. 시바의 여왕은 마케다(Makeda)라는 구체적인 이름을 얻었으며, 재담꾼들의 공상쯤으로 여기던 온갖 이야기들이 사실일 수 있다는 공감대가 형성됐다. 열왕기가 다룬 내용은 싱겁게 보이기도 한다. 시바의 여왕이 솔로몬을 시험하기 위해 까다로운 문제를 들고 예루살렘을 찾았다. 솔로몬이 모든 문제를 막힘없이 풀어내자, 여왕은 그를 찬미하며 엄청난 향료와 보석을 선물했다. 이에 솔로몬도 여왕이 청하는 모든 것을 내어준다는 게 전부이다. 반면 구전으로 전해지는 것들은 그야말로 엄청나다. 에티오피아 건국 신화의 토대가 열왕기이다. 솔로몬은 여왕의 미모에 매료돼 묘책을 썼다. 자신의 허락 없이 행동하면 모든 요구를 들어줘야 한다고 제안해 허락을 받았다. 솔로몬은 저녁 식사에 향신료를 많이 넣도록 하고 잠자는 여왕을 몰래 지켜봤다. 여왕이 목이 말라 잠결에 물을 마시는 찰나에 나타나 자신의 허락 없이 물을 마셨으니 청을 들어줘야 한다고 우겼다. 그날 밤 둘 사이에 남자아이가 잉태됐는데, 그가 에티오피아의 초대 황제인 메넬리크(Menelik) 1세이다. 에티오피아 사람들은 자신들에게 솔로몬의 피가 흐른다고 자랑하기를 좋아한다. 여왕 측 사람들의 목격담은 이와 다르다. 자신의 땅을 공격하려는 솔로몬을 달래기 위해 먼저 계책을 꾸몄다. 여왕이 매혹적인 커피의 향미를 이용해 솔로몬을 유혹해 아들을 회임했다는 것이 골자이다. 이로 인해 커피는 ‘인류 최초의 최음제’라는 타이틀을 갖게 됐다. 카페인은 실제 신경전달물질과 화학구조가 유사해 뇌에 직접 작용하는 향정신성 물질이다. 다윗과 솔로몬 부자가 각각 아비게일과 시바의 여왕에게 커피를 선물 받고 부부의 연을 맺는 장면은 커피 애호가들에게 사진처럼 선명하게 그려진다. 시바의 여왕이 솔로몬에게 바쳤을 에티오피아 에어룸(Heirloom) 내추럴 커피를 한 잔 놓고 ‘성경의 역사적 사실성’에 대해 생각한다. 성경은 누구에게나 똑같은 방식으로 역사가 되고, 현실이 되어 주는 게 아닌 듯하다. 커피를 좋아하는 사람들에게 ‘말씀’(Logos)은 커피를 쓰고 오신다. 박영순(바오로, 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수)평화신문2020.06.171569호 2020년 6월 21일PDF

부부의 연 맺게 해준 사랑의 묘약[사유하는 커피](7)시바의 여왕, 커피로 솔로몬을 홀리다 박영순 커피비평가협회장 ‘독서광’으로 소문난 미국의 제2대 대통령 존 애덤스가 1813년 정치적 경쟁자이던 토머스 제퍼슨에게 보낸 크리스마스 편지에서 성경의 잠재력을 은유했다. 그는 “성경은 세상에서 가장 좋은 책이다. 세상의 모든 도서관보다 더 많이 나의 철학을 담고 있다”고 적었다. 자신의 풍부한 지식을 은근히 뽐내면서도 성경에 대한 경외심을 드러냈다. 한 권의 성경에 담긴 콘텐츠가 수만 권의 책을 능가하는 것이 놀랍다. 그 비결을 비유와 상징이라는 표현법만으로 설명하기에는 부족하다. 성경의 한 구절은 다양한 추정과 해석을 자극하며 여러 갈래의 이야기를 만들어낸다. 이런 스토리텔링의 힘을 상징적으로 보여주는 대목 중 하나가 기원전 540년경에 쓰인 열왕기 상권 10장이다. 에티오피아 남부와 예멘에 걸쳐 형성됐던 것으로 보이는 시바(Sheba)지역을 지배하던 여왕이 솔로몬 왕을 알현한 사연이 그려진다. 시바의 여왕은 유다교의 경전, 쿠란(이슬람 경전), 에티오피아 역사서에도 등장하는 인물이다. 1959년에는 율 브리너와 지나 롤로브리지다 주연의 영화 ‘솔로몬과 시바’로도 개봉돼 유명세를 탔다. 시바의 여왕은 오랫동안 가상 인물로 여겨졌다. 하지만 에티오피아의 악숨에서 고대도시 유적이 발굴돼 유네스코로부터 1980년 세계유산에 선정되면서 성경의 묘사는 역사가 됐다. 시바의 여왕은 마케다(Makeda)라는 구체적인 이름을 얻었으며, 재담꾼들의 공상쯤으로 여기던 온갖 이야기들이 사실일 수 있다는 공감대가 형성됐다. 열왕기가 다룬 내용은 싱겁게 보이기도 한다. 시바의 여왕이 솔로몬을 시험하기 위해 까다로운 문제를 들고 예루살렘을 찾았다. 솔로몬이 모든 문제를 막힘없이 풀어내자, 여왕은 그를 찬미하며 엄청난 향료와 보석을 선물했다. 이에 솔로몬도 여왕이 청하는 모든 것을 내어준다는 게 전부이다. 반면 구전으로 전해지는 것들은 그야말로 엄청나다. 에티오피아 건국 신화의 토대가 열왕기이다. 솔로몬은 여왕의 미모에 매료돼 묘책을 썼다. 자신의 허락 없이 행동하면 모든 요구를 들어줘야 한다고 제안해 허락을 받았다. 솔로몬은 저녁 식사에 향신료를 많이 넣도록 하고 잠자는 여왕을 몰래 지켜봤다. 여왕이 목이 말라 잠결에 물을 마시는 찰나에 나타나 자신의 허락 없이 물을 마셨으니 청을 들어줘야 한다고 우겼다. 그날 밤 둘 사이에 남자아이가 잉태됐는데, 그가 에티오피아의 초대 황제인 메넬리크(Menelik) 1세이다. 에티오피아 사람들은 자신들에게 솔로몬의 피가 흐른다고 자랑하기를 좋아한다. 여왕 측 사람들의 목격담은 이와 다르다. 자신의 땅을 공격하려는 솔로몬을 달래기 위해 먼저 계책을 꾸몄다. 여왕이 매혹적인 커피의 향미를 이용해 솔로몬을 유혹해 아들을 회임했다는 것이 골자이다. 이로 인해 커피는 ‘인류 최초의 최음제’라는 타이틀을 갖게 됐다. 카페인은 실제 신경전달물질과 화학구조가 유사해 뇌에 직접 작용하는 향정신성 물질이다. 다윗과 솔로몬 부자가 각각 아비게일과 시바의 여왕에게 커피를 선물 받고 부부의 연을 맺는 장면은 커피 애호가들에게 사진처럼 선명하게 그려진다. 시바의 여왕이 솔로몬에게 바쳤을 에티오피아 에어룸(Heirloom) 내추럴 커피를 한 잔 놓고 ‘성경의 역사적 사실성’에 대해 생각한다. 성경은 누구에게나 똑같은 방식으로 역사가 되고, 현실이 되어 주는 게 아닌 듯하다. 커피를 좋아하는 사람들에게 ‘말씀’(Logos)은 커피를 쓰고 오신다. 박영순(바오로, 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수)평화신문2020.06.171569호 2020년 6월 21일PDF 인류는 본래 하나였기에[사유하는 커피] (10)그리스도인의 음료인가, 무슬림의 음료인가 박영순 커피비평가협회장 솔로몬 혈통을 잇는 에티오피아 그리스도인들의 커피가 어떻게 예멘 무슬림의 음료가 됐을까? 커피가 이질적인 두 종교 사이를 넘나든 사연은 역설적으로 양측의 동질감을 되새기게 한다.홍해를 사이에 두고 종교뿐 아니라 지리적으로 갈라져 있는 에티오피아와 예멘은 솔로몬 시대인 기원전 955년부터 840여 년간 ‘시바(Sheba)’로 불리는 한 왕국이었다. 시바의 전성기는 잡신을 숭배하던 여왕 마케다가 솔로몬을 찾아가 유다교를 받아들임으로써 꽃피었다고 전해진다. 이 시기는 칼 야스퍼스가 제창한 ‘축의 시대(Axial age)’이기도 했다. 세계의 주요 종교와 사상이 일제히 등장한 이때 아프리카와 서남아시아에 걸쳐 왕국을 형성한 시바에도 마침내 유일신을 따르는 움직임이 일었다. 유다 지역에서는 이사야 예언자가 동정녀에게서 메시아의 탄생과 하느님의 구원 약속을 설파했다. 그즈음 아랍인도 등장한다. 당시 아라비아반도의 끝 부분에 거대한 무리가 살고 있었음은 메소포타미아 문명을 이룩한 수메르인들이 기록으로 남겼다.예멘에 둥지를 튼 아랍인들은 어디서 온 것일까? 그들은 유다인들과 다른 사람들이 아니었다. 아랍인은 셈어족(Semitic languages)을 사용했다. 함, 야펫과 함께 창세기에 등장하는 노아의 세 아들 중 한 명인 셈의 후손들이라는 이야기이다. 아라비아반도에 살던 셈족의 일부가 기원전 3500년경 북상해 나일 강 인근에 살던 함족(아프리카인의 조상)과 어우러지면서 이집트인이 되었다. 기원전 3000년경 아라비아 사막을 횡단해 메소포타미아로 진출한 셈족의 한 분파가 바빌로니아인의 조상이 되었다는 관측이 우세하다. 또 기원전 2500년경 팔레스타인에서 북부 메소포타미아를 거쳐 이란 고원에 이르는 비옥한 초승달 지대에 정착한 셈족은 아무르인이 됐으며, 레바논과 시리아 등 지중해 동부 연안으로 이동한 무리는 페니키아인으로 정착했다. 셈족의 이동은 계속되었다. 기원전 1400년경에는 시리아 남부 지역에 거처를 정한 무리가 아람인(Aram)을 형성했고, 시리아 남부와 팔레스타인 지역에 정착한 분파는 유다인의 조상이 되었다.민족들이 보이지만 뿌리를 찾아 올라가 종교로 묶으면 손가락으로 꼽힐 정도로 단순하게 정렬된다. 종교는 민족을 분열시키는 게 아니라 통합시키는 본성을 가지고 있다. 가톨릭, 개신교, 유다교, 콥트교, 이슬람교는 셈으로 모이고, 그의 아버지 노아를 통해 9대를 올라가 아담에 닿는다. 천지 창조의 순간이다. 인류는 하나였다.이런 배경을 알고도 커피가 그리스도인들의 문화인지, 무슬림의 문화인지를 따지는 소리는 잡음처럼 들린다. 에덴의 동산이 있던 곳으로 추정되는 메소포타미아와 레반트, 동아프리카 일대는 인류 문명의 근원지이자 유일신 사상과 그리스도교가 탄생해 왕성하게 퍼진 곳이다. 근원을 찾아가며 인류가 갈등을 치유하고 동질감을 회복하는데 성경보다 좋은 게 없겠지만, 커피 인문학에도 기대를 걸 수 있다는 생각이 든다. 선악과, 다윗, 솔로몬을 거쳐 마호메트, 십자군 전쟁, 오스만 투르크, 클레멘스 8세 교황, 베니스 상인, 청교도 혁명, 프랑스 혁명, 예수회의 라틴 지역 선교 활동, 미국의 건국으로 이어지는 커피 역사의 파노라마는 성경의 장면, 그리고 선교의 역사와 오버랩 되는 비율이 꽤 높다. 매일 성경은 읽지 않아도 커피는 하루도 거르지 않는 세태에서, ‘말씀’을 커피가 걸어온 길에서 더듬어내는 것은 진실에 이르는 또 다른 길이 되지 않을까. 커피가 특정 종교와 민족의 전유물이 될 수 없는 것은, 그것이 인류가 다양한 방식으로 분열되기 전부터 우리 곁을 지켰기 때문이다. 인류가 본래 하나였다는 사실을 우리는 깜빡깜빡 잊고 살아간다.박영순(바오로, 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수)평화신문2020.07.071572호 2020년 7월 12일PDF

인류는 본래 하나였기에[사유하는 커피] (10)그리스도인의 음료인가, 무슬림의 음료인가 박영순 커피비평가협회장 솔로몬 혈통을 잇는 에티오피아 그리스도인들의 커피가 어떻게 예멘 무슬림의 음료가 됐을까? 커피가 이질적인 두 종교 사이를 넘나든 사연은 역설적으로 양측의 동질감을 되새기게 한다.홍해를 사이에 두고 종교뿐 아니라 지리적으로 갈라져 있는 에티오피아와 예멘은 솔로몬 시대인 기원전 955년부터 840여 년간 ‘시바(Sheba)’로 불리는 한 왕국이었다. 시바의 전성기는 잡신을 숭배하던 여왕 마케다가 솔로몬을 찾아가 유다교를 받아들임으로써 꽃피었다고 전해진다. 이 시기는 칼 야스퍼스가 제창한 ‘축의 시대(Axial age)’이기도 했다. 세계의 주요 종교와 사상이 일제히 등장한 이때 아프리카와 서남아시아에 걸쳐 왕국을 형성한 시바에도 마침내 유일신을 따르는 움직임이 일었다. 유다 지역에서는 이사야 예언자가 동정녀에게서 메시아의 탄생과 하느님의 구원 약속을 설파했다. 그즈음 아랍인도 등장한다. 당시 아라비아반도의 끝 부분에 거대한 무리가 살고 있었음은 메소포타미아 문명을 이룩한 수메르인들이 기록으로 남겼다.예멘에 둥지를 튼 아랍인들은 어디서 온 것일까? 그들은 유다인들과 다른 사람들이 아니었다. 아랍인은 셈어족(Semitic languages)을 사용했다. 함, 야펫과 함께 창세기에 등장하는 노아의 세 아들 중 한 명인 셈의 후손들이라는 이야기이다. 아라비아반도에 살던 셈족의 일부가 기원전 3500년경 북상해 나일 강 인근에 살던 함족(아프리카인의 조상)과 어우러지면서 이집트인이 되었다. 기원전 3000년경 아라비아 사막을 횡단해 메소포타미아로 진출한 셈족의 한 분파가 바빌로니아인의 조상이 되었다는 관측이 우세하다. 또 기원전 2500년경 팔레스타인에서 북부 메소포타미아를 거쳐 이란 고원에 이르는 비옥한 초승달 지대에 정착한 셈족은 아무르인이 됐으며, 레바논과 시리아 등 지중해 동부 연안으로 이동한 무리는 페니키아인으로 정착했다. 셈족의 이동은 계속되었다. 기원전 1400년경에는 시리아 남부 지역에 거처를 정한 무리가 아람인(Aram)을 형성했고, 시리아 남부와 팔레스타인 지역에 정착한 분파는 유다인의 조상이 되었다.민족들이 보이지만 뿌리를 찾아 올라가 종교로 묶으면 손가락으로 꼽힐 정도로 단순하게 정렬된다. 종교는 민족을 분열시키는 게 아니라 통합시키는 본성을 가지고 있다. 가톨릭, 개신교, 유다교, 콥트교, 이슬람교는 셈으로 모이고, 그의 아버지 노아를 통해 9대를 올라가 아담에 닿는다. 천지 창조의 순간이다. 인류는 하나였다.이런 배경을 알고도 커피가 그리스도인들의 문화인지, 무슬림의 문화인지를 따지는 소리는 잡음처럼 들린다. 에덴의 동산이 있던 곳으로 추정되는 메소포타미아와 레반트, 동아프리카 일대는 인류 문명의 근원지이자 유일신 사상과 그리스도교가 탄생해 왕성하게 퍼진 곳이다. 근원을 찾아가며 인류가 갈등을 치유하고 동질감을 회복하는데 성경보다 좋은 게 없겠지만, 커피 인문학에도 기대를 걸 수 있다는 생각이 든다. 선악과, 다윗, 솔로몬을 거쳐 마호메트, 십자군 전쟁, 오스만 투르크, 클레멘스 8세 교황, 베니스 상인, 청교도 혁명, 프랑스 혁명, 예수회의 라틴 지역 선교 활동, 미국의 건국으로 이어지는 커피 역사의 파노라마는 성경의 장면, 그리고 선교의 역사와 오버랩 되는 비율이 꽤 높다. 매일 성경은 읽지 않아도 커피는 하루도 거르지 않는 세태에서, ‘말씀’을 커피가 걸어온 길에서 더듬어내는 것은 진실에 이르는 또 다른 길이 되지 않을까. 커피가 특정 종교와 민족의 전유물이 될 수 없는 것은, 그것이 인류가 다양한 방식으로 분열되기 전부터 우리 곁을 지켰기 때문이다. 인류가 본래 하나였다는 사실을 우리는 깜빡깜빡 잊고 살아간다.박영순(바오로, 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수)평화신문2020.07.071572호 2020년 7월 12일PDF 커피의 향기 바치고 건강·행복 기원 [사유하는 커피] (8)커피가 곧 기도인 이유 ‘부나 칼라’ 박영순 커피비평가협회장 커피를 마시는 때가 명상을 넘어 기도를 드리는 시간이 되는 사연을 커피 애호가로서 이렇게 풀이할 수 있다. 이스라엘의 솔로몬 왕과 시바의 마케다 여왕 사이에 태어난 메넬리크 1세가 세운 ‘아라비카 커피의 고향’ 에티오피아. 기원전 10세기 건국 초기부터 하느님을 섬기는 나라이다. 현재 콥트 정교회에서 분파된 에티오피아 정교회 신자가 44%, 개신교도가 19%를 차지한다. 기원후 7세기에 형성된 이슬람교의 무슬림이 어느새 34%까지 불어났다. 에티오피아인들은 자신들에게 솔로몬의 피가 흐른다고 자랑한다. 마케다가 커피의 향기로 솔로몬을 유혹해 메넬리크를 잉태했다는 건국 신화가 역사적 사실일 가능성은 악숨의 왕궁터 발굴뿐만 아니라 커피 음용의 초기 문화에도 묻어 있다. 일반적으로 에티오피아에서 가장 오래된 커피 의식은 ‘분나 마프라트(Bunna Maffrate)’ 또는 ‘카리오몬(Kariomon)’으로 알려져 있다. 커피 열매에서 씨앗만을 골라내 볶아 가루로 만든 뒤 물에 끓이면서 카르다몬이나 정향 등 향신료를 넣어 마시는 방식이다. 그러나 이에 앞서 커피 열매를 통째로 동물 기름과 섞어 졸여내듯 끓여 마시는 방법이 있다. 에티오피아에서 가장 많은 종족인 오로모(Oromo)족은 지금도 ‘부나 칼라(Buna Qalaa)’라고 부르는 커피 의식을 치른다. ‘커피를 살육한다’는 뜻이다. 이들에게 커피를 마시는 것은 사육제인 셈이다. 오로모족은 부나 칼라를 하면서 “커피의 향기를 신에게 드리니 부족 모두에게 건강과 행복을 내려 달라”고 읊조린다. 그들은 커피나무는 하느님의 눈물에서 생겨났다고 믿는다.스튜어트 리 앨런은 「악마의 잔: 커피로 짚어 본 세계의 역사」에 오로모족의 신혼부부가 치르는 첫날밤 의식 ‘분칼레(Bunqalle)’에 대해 상세하게 적었다. 분(Bun)은 커피를, 칼레(Qalle)는 제물 의식을 뜻한다. 부부가 입으로 커피 열매를 벗기고 나눠 씹는 의식인데, 커피는 이 순간 신에게 올리는 희생 제물이 된다.에티오피아의 여타 부족들은 대부분 고기를 제물로 바치는 데, 오로모족은 커피로 이를 대신했다. 오로모족은 지금도 주술사의 무덤에 커피나무를 심는 풍습이 있다. 에너지를 넘치게 하는 커피나무의 신통함이 신과 인간을 연결해준다고 믿기 때문이다. 제사장은 입으로 커피 열매의 껍질을 벗기며 중얼거린다. 이는 짐승을 도살하고 머리를 베어내는 행위를 대신한다. 의식이 끝나면 커피의 생두를 나누어 씹음으로써 각성을 체험하는데, 카페인 덕분에 깨어나는 듯한 느낌이 드는 것을 신이 영적인 권능을 부여하는 것으로 받아들인다. 제물을 올리는 것은 유다의 전통이고, 사육제는 사순절에서 기원을 찾을 수 있다는 점에서 오로모족의 커피 의식은 가톨릭(Catholic)과 연결된다. 솔로몬의 피가 흐르는 에티오피아인들은 원죄를 용서받으려 구약 시대에 희생 제물을 바쳤으며, 분명 번제도 올렸을 것이다. 신약 시대에 들어서 커피의 소중함을 깨우친 오로모족은 자신들이 가장 소중하게 여기는 것을 기꺼이 하느님께 바쳤다. 오로모족의 절반이 그리스도인으로서 사육제-사순절-파스카의 신비 체험으로 이어지는 참회와 경축 의식을 치르고 있다. 예수님의 죽음과 부활 축제를 준비하는 사순절을 ‘부나 칼라’로 맞이한 오로모족의 신앙심이 부나 칼라에 고스란히 담겨 있다. 이것이 커피 애호가에게 ‘커피가 곧 기도’인 이유다.박영순(바오로, 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수)평화신문2020.06.241570호 2020년 6월 28일PDF

커피의 향기 바치고 건강·행복 기원 [사유하는 커피] (8)커피가 곧 기도인 이유 ‘부나 칼라’ 박영순 커피비평가협회장 커피를 마시는 때가 명상을 넘어 기도를 드리는 시간이 되는 사연을 커피 애호가로서 이렇게 풀이할 수 있다. 이스라엘의 솔로몬 왕과 시바의 마케다 여왕 사이에 태어난 메넬리크 1세가 세운 ‘아라비카 커피의 고향’ 에티오피아. 기원전 10세기 건국 초기부터 하느님을 섬기는 나라이다. 현재 콥트 정교회에서 분파된 에티오피아 정교회 신자가 44%, 개신교도가 19%를 차지한다. 기원후 7세기에 형성된 이슬람교의 무슬림이 어느새 34%까지 불어났다. 에티오피아인들은 자신들에게 솔로몬의 피가 흐른다고 자랑한다. 마케다가 커피의 향기로 솔로몬을 유혹해 메넬리크를 잉태했다는 건국 신화가 역사적 사실일 가능성은 악숨의 왕궁터 발굴뿐만 아니라 커피 음용의 초기 문화에도 묻어 있다. 일반적으로 에티오피아에서 가장 오래된 커피 의식은 ‘분나 마프라트(Bunna Maffrate)’ 또는 ‘카리오몬(Kariomon)’으로 알려져 있다. 커피 열매에서 씨앗만을 골라내 볶아 가루로 만든 뒤 물에 끓이면서 카르다몬이나 정향 등 향신료를 넣어 마시는 방식이다. 그러나 이에 앞서 커피 열매를 통째로 동물 기름과 섞어 졸여내듯 끓여 마시는 방법이 있다. 에티오피아에서 가장 많은 종족인 오로모(Oromo)족은 지금도 ‘부나 칼라(Buna Qalaa)’라고 부르는 커피 의식을 치른다. ‘커피를 살육한다’는 뜻이다. 이들에게 커피를 마시는 것은 사육제인 셈이다. 오로모족은 부나 칼라를 하면서 “커피의 향기를 신에게 드리니 부족 모두에게 건강과 행복을 내려 달라”고 읊조린다. 그들은 커피나무는 하느님의 눈물에서 생겨났다고 믿는다.스튜어트 리 앨런은 「악마의 잔: 커피로 짚어 본 세계의 역사」에 오로모족의 신혼부부가 치르는 첫날밤 의식 ‘분칼레(Bunqalle)’에 대해 상세하게 적었다. 분(Bun)은 커피를, 칼레(Qalle)는 제물 의식을 뜻한다. 부부가 입으로 커피 열매를 벗기고 나눠 씹는 의식인데, 커피는 이 순간 신에게 올리는 희생 제물이 된다.에티오피아의 여타 부족들은 대부분 고기를 제물로 바치는 데, 오로모족은 커피로 이를 대신했다. 오로모족은 지금도 주술사의 무덤에 커피나무를 심는 풍습이 있다. 에너지를 넘치게 하는 커피나무의 신통함이 신과 인간을 연결해준다고 믿기 때문이다. 제사장은 입으로 커피 열매의 껍질을 벗기며 중얼거린다. 이는 짐승을 도살하고 머리를 베어내는 행위를 대신한다. 의식이 끝나면 커피의 생두를 나누어 씹음으로써 각성을 체험하는데, 카페인 덕분에 깨어나는 듯한 느낌이 드는 것을 신이 영적인 권능을 부여하는 것으로 받아들인다. 제물을 올리는 것은 유다의 전통이고, 사육제는 사순절에서 기원을 찾을 수 있다는 점에서 오로모족의 커피 의식은 가톨릭(Catholic)과 연결된다. 솔로몬의 피가 흐르는 에티오피아인들은 원죄를 용서받으려 구약 시대에 희생 제물을 바쳤으며, 분명 번제도 올렸을 것이다. 신약 시대에 들어서 커피의 소중함을 깨우친 오로모족은 자신들이 가장 소중하게 여기는 것을 기꺼이 하느님께 바쳤다. 오로모족의 절반이 그리스도인으로서 사육제-사순절-파스카의 신비 체험으로 이어지는 참회와 경축 의식을 치르고 있다. 예수님의 죽음과 부활 축제를 준비하는 사순절을 ‘부나 칼라’로 맞이한 오로모족의 신앙심이 부나 칼라에 고스란히 담겨 있다. 이것이 커피 애호가에게 ‘커피가 곧 기도’인 이유다.박영순(바오로, 커피비평가협회장, 단국대 커피학과 외래교수)평화신문2020.06.241570호 2020년 6월 28일PDF![[생활속의 복음] 부활제4주일, 성소 주일-착한 목자, 나의 주님](//cpbc.co.kr/CMS/newspaper/2021/04/rc/800667_1.0_titleImage_1.jpg) [생활속의 복음] 부활제4주일, 성소 주일-착한 목자, 나의 주님 함승수 신부 누군가를 ‘부름’을 뜻하는 영어단어 ‘calling’은 ‘직업’이라는 뜻으로도 쓰입니다. 왜 ‘부름’을 뜻하는 단어가 ‘직업’이라는 의미를 가지게 되었는지 그 과정을 따라가면 이 단어가 갖는 진정한 의미를 발견하게 되지요. ‘calling’이라는 단어는 일차적으로 하느님이 부르셔서 맡겨주시는 특별한 임무, 즉 소명(召命)을 뜻하는데 부르는 주체인 하느님을 생략해 표현한 것입니다. 그랬던 것이 하느님이 내 성향과 능력에 딱 맞게 맡겨주신 일, 즉 ‘천직’(天職)을 의미하게 되었고, 나중에는 특정한 직업을 초월하여 모든 생업에까지 그 의미가 확장되어 ‘직업’이라는 뜻을 지니게 되었습니다. 이런 의미를 생각한다면 매일의 삶에서 자기에게 일어나는 모든 일을 신앙의 눈으로 바라보며, 그 안에 깃든 하느님의 섭리(攝理)에 순명하는 일이 바로 그분의 ‘부르심’에 응답하는 일이라고 할 수 있습니다.하느님의 부르심인 성소(聖召)에 대해 기념하는 오늘 복음에서 예수님은 ‘착한 목자’와 ‘양’의 관계에 대해 이야기하시는데, ‘착한 목자’이신 예수님이 양들을 대하시는 모습을 바라보면 우리가 왜 주님의 부르심을 잘 듣고 따라야 하는지 그 이유를 깨닫게 됩니다.그 첫 번째 이유는 주님께서 당신의 양들인 ‘우리를 위해 자기 목숨을 내어놓으셨기 때문’입니다. 오늘날 우리가 사는 세상은 수많은 ‘삯꾼’들로 넘쳐납니다. 모두가 돈을 벌기 위해 혈안이 되어 거짓과 폭력, 부정과 불의도 서슴지 않습니다. 그 과정에서 누가 다치거나 아파도 신경 쓰지 않습니다. 내 말과 행동이 상대방 마음에 어떤 영향을 미치는지는 관심이 없습니다. 그저 돈만 많이 벌면 되고, 나만 잘되면 그뿐입니다. 팍팍하고 살기 힘든 세상에서 나를 위해 자기 목숨을 내어놓는 사람, 같은 상황이 반복되더라도 몇 번이고 나를 위해 자신을 희생해줄 사람이 있다면, 그가 하는 말은 온전히 믿고 따를 수 있겠지요. ‘착한 목자’이신 주님이 바로 그런 분이십니다. 나를 위해, 나의 행복과 구원을 위해 당신 자신을 ‘올인’하시는 분이니, 그분의 부르심은 따를 수 있고, 또 따라야만 하는 것입니다.두 번째 이유는 주님께서 ‘나에 대해 가장 잘 아시는 분이기 때문’입니다. 우리는 자신에 대해 잘 알고 있다고 생각하지만, 사실은 잘 모릅니다. 자신의 장점은 실제보다 크게 부풀려서 바라보고, 단점과 부족함은 감추고 숨겨서 작아 보이게 만듭니다. 실제로는 그렇지 않으면서 그런 ‘척’ 위선을 떨기도 하고, 자신이 저지르는 실수와 잘못에는 핑계를 대고 합리화해 ‘없던 일’로 만들려고 듭니다. 그렇게 남들을 속이고 결국엔 자기 자신까지 속여가며 자기 일에 대해 잘못된 결정을 내리게 되는 것입니다. 그러나 나를 지어 만드신 주님께서는 나도 모르는 내 머리카락 숫자까지 다 꿰뚫고 계시며, 내 일거수일투족을 다 지켜보고 계십니다. 그러니 자기 자신에 대해 잘 모르는 내 뜻과 결정을 따르는 것보다, 나에 대해 가장 잘 알고 계시는 주님의 뜻과 결정을 따르는 일이 나에게 가장 유익한 길인 것입니다.많은 젊은이가 ‘이 길이 정말 내 길이 맞나?’ 하는 문제로 고민합니다. 오직 나만을 위해 준비된 특별한 길, 나와 완벽하게 들어맞는 유일한 길이 있어서 그 길을 찾아야만 성공한 인생이고 그러지 못하면 실패라고 생각하기 때문입니다. 그러나 내가 걷는 길이 ‘맞는지 틀린지’는 지금 내가 결정할 일이 아닙니다. 매 순간 내 욕심이 아니라 주님의 뜻을 따르기 위해 노력한다면, 지금 내가 가고 있는 이 길에서 주님의 영광이 드러나도록 최선을 다한다면 그것으로 충분합니다. 주님의 말씀을 ‘듣는 마음’을 청했던 ‘솔로몬의 기도’를 바친다면, 주님께서 우리 삶을 충만한 기쁨과 행복으로 채워주실 것입니다.함승수 신부(서울대교구 수색본당 부주임)평화신문2021.04.211610호 2021년 4월 25일PDF

[생활속의 복음] 부활제4주일, 성소 주일-착한 목자, 나의 주님 함승수 신부 누군가를 ‘부름’을 뜻하는 영어단어 ‘calling’은 ‘직업’이라는 뜻으로도 쓰입니다. 왜 ‘부름’을 뜻하는 단어가 ‘직업’이라는 의미를 가지게 되었는지 그 과정을 따라가면 이 단어가 갖는 진정한 의미를 발견하게 되지요. ‘calling’이라는 단어는 일차적으로 하느님이 부르셔서 맡겨주시는 특별한 임무, 즉 소명(召命)을 뜻하는데 부르는 주체인 하느님을 생략해 표현한 것입니다. 그랬던 것이 하느님이 내 성향과 능력에 딱 맞게 맡겨주신 일, 즉 ‘천직’(天職)을 의미하게 되었고, 나중에는 특정한 직업을 초월하여 모든 생업에까지 그 의미가 확장되어 ‘직업’이라는 뜻을 지니게 되었습니다. 이런 의미를 생각한다면 매일의 삶에서 자기에게 일어나는 모든 일을 신앙의 눈으로 바라보며, 그 안에 깃든 하느님의 섭리(攝理)에 순명하는 일이 바로 그분의 ‘부르심’에 응답하는 일이라고 할 수 있습니다.하느님의 부르심인 성소(聖召)에 대해 기념하는 오늘 복음에서 예수님은 ‘착한 목자’와 ‘양’의 관계에 대해 이야기하시는데, ‘착한 목자’이신 예수님이 양들을 대하시는 모습을 바라보면 우리가 왜 주님의 부르심을 잘 듣고 따라야 하는지 그 이유를 깨닫게 됩니다.그 첫 번째 이유는 주님께서 당신의 양들인 ‘우리를 위해 자기 목숨을 내어놓으셨기 때문’입니다. 오늘날 우리가 사는 세상은 수많은 ‘삯꾼’들로 넘쳐납니다. 모두가 돈을 벌기 위해 혈안이 되어 거짓과 폭력, 부정과 불의도 서슴지 않습니다. 그 과정에서 누가 다치거나 아파도 신경 쓰지 않습니다. 내 말과 행동이 상대방 마음에 어떤 영향을 미치는지는 관심이 없습니다. 그저 돈만 많이 벌면 되고, 나만 잘되면 그뿐입니다. 팍팍하고 살기 힘든 세상에서 나를 위해 자기 목숨을 내어놓는 사람, 같은 상황이 반복되더라도 몇 번이고 나를 위해 자신을 희생해줄 사람이 있다면, 그가 하는 말은 온전히 믿고 따를 수 있겠지요. ‘착한 목자’이신 주님이 바로 그런 분이십니다. 나를 위해, 나의 행복과 구원을 위해 당신 자신을 ‘올인’하시는 분이니, 그분의 부르심은 따를 수 있고, 또 따라야만 하는 것입니다.두 번째 이유는 주님께서 ‘나에 대해 가장 잘 아시는 분이기 때문’입니다. 우리는 자신에 대해 잘 알고 있다고 생각하지만, 사실은 잘 모릅니다. 자신의 장점은 실제보다 크게 부풀려서 바라보고, 단점과 부족함은 감추고 숨겨서 작아 보이게 만듭니다. 실제로는 그렇지 않으면서 그런 ‘척’ 위선을 떨기도 하고, 자신이 저지르는 실수와 잘못에는 핑계를 대고 합리화해 ‘없던 일’로 만들려고 듭니다. 그렇게 남들을 속이고 결국엔 자기 자신까지 속여가며 자기 일에 대해 잘못된 결정을 내리게 되는 것입니다. 그러나 나를 지어 만드신 주님께서는 나도 모르는 내 머리카락 숫자까지 다 꿰뚫고 계시며, 내 일거수일투족을 다 지켜보고 계십니다. 그러니 자기 자신에 대해 잘 모르는 내 뜻과 결정을 따르는 것보다, 나에 대해 가장 잘 알고 계시는 주님의 뜻과 결정을 따르는 일이 나에게 가장 유익한 길인 것입니다.많은 젊은이가 ‘이 길이 정말 내 길이 맞나?’ 하는 문제로 고민합니다. 오직 나만을 위해 준비된 특별한 길, 나와 완벽하게 들어맞는 유일한 길이 있어서 그 길을 찾아야만 성공한 인생이고 그러지 못하면 실패라고 생각하기 때문입니다. 그러나 내가 걷는 길이 ‘맞는지 틀린지’는 지금 내가 결정할 일이 아닙니다. 매 순간 내 욕심이 아니라 주님의 뜻을 따르기 위해 노력한다면, 지금 내가 가고 있는 이 길에서 주님의 영광이 드러나도록 최선을 다한다면 그것으로 충분합니다. 주님의 말씀을 ‘듣는 마음’을 청했던 ‘솔로몬의 기도’를 바친다면, 주님께서 우리 삶을 충만한 기쁨과 행복으로 채워주실 것입니다.함승수 신부(서울대교구 수색본당 부주임)평화신문2021.04.211610호 2021년 4월 25일PDF![[서울대교구장 착좌] “사회가 요구하는 교회상, 함께 모색하고 찾아가겠다”](//cpbc.co.kr/CMS/newspaper/2021/12/rc/815284_1.7_titleImage_1.jpg) [서울대교구장 착좌] “사회가 요구하는 교회상, 함께 모색하고 찾아가겠다”제14대 서울대교구장 정순택 대주교착좌 미사 이모저모 서울대교구장 착좌식에서 전임 교구장 염수정 추기경이 정순택 대주교(왼쪽)에게 목장을 건네고 있다. 정순택 대주교가 제14대 서울대교구장에 착좌한 8일, 주교좌 명동대성당에는 착좌 미사에 참여하려는 신자들로 붐볐다. 명동대성당을 비롯해 꼬스트홀과 영성센터(구 계성여고) 강당과 파밀리아 채플에 미리 도착한 신자들은 기도하며 착좌 미사를 기다렸다. 착좌 미사의 주인공은 정순택 대주교였지만, 미사 전례 내내 겸손한 목자로서의 면모가 돋보였다. 코로나19로 어려운 시기를 보내고 있는 서울대교구민은 새 교구장 탄생에 기쁨과 기대를 감추지 못했다. 특별취재단목장 건네받고, 주교좌에 착좌 착좌 미사는 입당성가 ‘떼 데움(Te Deum, 감사의 찬미가)’이 경건하게 울려 퍼지는 가운데 긴 행렬로 문을 열었다. 시노드 정신에 따라 청소년과 환자, 이주민 등 사회적 약자 30명이 행렬의 첫 자리에 섰다. 이어 교구 사제평의회 위원 사제들과 한국 천주교 주교단의 행렬이 뒤따랐다. 오랜만의 긴 입당행렬로 명동대성당 마당에는 신자들과 취재진들이 몰렸다. 긴 입당 행렬을 기다리는 동안 정 대주교는 오른손을 가슴에 얹고 눈을 감은 채 고요히 기도하는 모습이었다. “예전에 김수환 추기경께서 정진석 추기경이 교구장이 되실 때에 드디어 새 교구장님을 성령께서 뽑아주셨다는 말씀을 하셨습니다. 지금도 바로 서울대교구장으로 정순택 베드로 대주교님을 성령께서 선택하셨고, 세워주셨습니다. 하느님의 선택에는 분명한 이유가 있다고 생각합니다. 지금 우리 시대에 가장 필요한 지도자로, 새 교구장님을 세우신 것입니다.”(염수정 추기경)착좌식이 시작되자, 전임 교구장 염수정 추기경이 독서대에 올라 긴장된 목소리로 먼저 축하 인사를 전했다. 염 추기경은 “정 대주교님은 우리 교구의 시노드를 통해 성령께 마음의 문을 열고, 서로 친교를 나누고, 경청하며 화해하는 모습으로 참된 목자의 역할을 다하며 흔들림 없는 믿음으로 세상에 복음을 증언하게 될 것”이라고 밝혔다. 이어 사무처장 정영진 신부가 주한 교황대사 알프레드 슈에레브 대주교에게 교령을 청원하자, 슈에레브 대주교가 사제와 신자들에게 교령을 펼쳐 보였다. 슈에레브 대주교는 프란치스코 교황이 정순택 대주교를 서울대교구장으로 임명한다는 내용의 교령을 낭독했다. “존경하올 정순택 베드로 형제에게 인사와 사도적 축복을 보냅니다.(중략) 지금까지 서울대교구에서 보좌 주교직을 현명하고 충실히 수행했던 존경하올 형제인 그대에게 교구장의 역할을 맡기는 것이 적합하다 여겨집니다. (중략) 그대를 서울의 대주교로 지명하며, 법적으로 주어지고 의무로 부과되었으며 교회법에 의거하여 귀속된 동일한 직무에 임명합니다.”교령 낭독이 끝나자, 슈에레브 대주교와 사무처장 정영진 신부는 착좌록에 서명했다. 이어 전임 교구장 염수정 추기경이 주교의 품위와 관할권을 상징하는 목장을 새 교구장에게 전달하자, 이를 숨죽여 지켜보던 사제와 신자들이 큰 박수로 축하했다. 이어 슈에레브 대주교와 전임 교구장의 인도로 정 대주교는 주교좌에 착좌했고, 축하 박수가 터져 나왔다. 목장을 짚고 주교좌에 착좌한 정 대주교는 신자들을 향해 목례하고, 크게 숨을 들이쉬며 눈을 감고 기도했다. 마침내 새 교구장이 된 정 대주교는 떨리는 걸음으로 제단에 함께 있는 주교들을 일일이 찾아가 깊게 고개 숙여 평화의 인사를 나눴다. 교구 사제단의 순명 서약을 받고, 사제ㆍ수도자ㆍ평신도 대표들과 평화의 인사를 나눴다.정 대주교는 미사 강론에서 먼저 전임 교구장 염수정 추기경의 공로와 업적을 상세하게 언급했다. ‘2014년 프란치스코 교황 방한 때 124위 시복 미사를 봉헌한 장소가 광화문 광장으로 결정된 것’, ‘순교자 현양 신심이 교회 안에 깊게 뿌리내린 것’, ‘교회의 땅 한 톨 없던 서소문 밖 네거리 순교지에 순교성지를 조성한 것’, ‘고통받는 북한 동포들에게 인도적 지원을 끊지 않은 것’, ‘서울대신학교를 성좌 승인 교회대학 과정으로 만든 것’ 등이다.이어 정 대주교는 “염수정 추기경님의 많은 업적을 잘 계승할 수 있도록 열심히 노력해야겠다고 다짐한다”면서 “한편, 또 다른 면에서는 앞으로 2030년대를 향해 가는 우리 사회가 요구하는 교회상이 무엇인지 함께 모색하고 고민하고 찾아가야 하는 숙제가 있다는 생각을 한다”고 입을 열었다. 그러면서 그는 △교회의 영성적인 삶을 깊게 해 나가는 데 힘을 모으고 △젊은이들을 동반하는 데에 더 힘쓰는 교회가 되도록 △시노드를 통해 교구가 쇄신하고 변화하는 교회가 되기를 희망하고 노력하겠다고 밝혔다.항상 두 손 모으고, 깊게 인사“때로는 아버지도 되시고 어머니도 되셔야 할 대주교님께 / 순교자의 피로 축복받은 이 땅에서 더 열심히 순교 영성을 살아내야 할 수도자인 저희 모두는 / 주교님의 그 빨간 옷 빛깔처럼 열정적이고 따뜻한 사랑과 존경을 드리옵니다.”(이해인 수녀, ‘기도의 축시’ 중에서) 미사에 이은 축하식에서는 부산에서 온 이해인(올리베따노 성 베네딕도 수녀회) 수녀의 밝고 낭랑한 목소리가 성당에 울려 퍼졌다. 이해인 수녀는 “오늘 이 시간 말로써만 표현하는 가벼운 축하가 아니라 일상의 삶 안에서 좀 더 구체적인 사랑을 실천하겠다는 다짐을 하나의 약속으로 만들어 진심 어린 기도와 감사의 꽃다발로 바치고 싶다”는 내용의 축시를 선물했다. 앞서 축하식은 약력 소개와 함께 꽃다발과 영적 예물 증정으로 시작됐다. 꽃다발은 중고등부 CYA 최연송(루치아) 학생이, 영적 예물은 서울 평협 손병선(아우구스티노) 회장이 전달했다. 영적 예물은 ‘미사 및 영성체 54만 2915회ㆍ묵주기도 334만 8006단ㆍ성체조배 34만 7095회ㆍ희생 36만 1850회ㆍ새 교구장님을 위한 기도 110만 1205회’로 교구민이 모은 영적 선물이다.교황대사 알프레드 슈에레브 대주교는 축사에서 “대주교님께서는 양 떼를 위하여 온 삶을 바치도록, 특별히 말씀의 선포와 성찬의 거행, 사랑의 봉사를 통하여 헌신하도록 부르심 받으신 것”이라며, “대주교님께서 하느님의 도우심으로 기꺼이 그리고 온전히 복음을 선포하시도록, 또한 일치와 평화ㆍ화해를 북돋아 주시도록 저희 모두 기도할 것”이라고 약속했다. 사제단 대표로 이승주(청소년국장) 신부의 축사를 대독한 장원석(청소년국) 신부는 “대주교님께서는 경청하는 모습, 함께하는 모습을 통해 리더로서의 모습을 보여주셨다”고 회고했다. 폴란드 세계 청년 대회에서 청년들과 함께 광장에서 노숙하며 밀키트를 먹고, 청소년 담당 사제들의 이야기를 듣기 위해 모든 지구를 순회하고, 2∼3명의 청소년, 청년들이 모인 곳이라면 학교, 본당, 길거리를 가리지 않고 찾아다닌 일을 언급했다. 장 신부는 “이제는 청소년, 청년뿐만 아니라 모든 교구인들의 리더가 되어주셨으니 그저 감사드릴 따름”이라며 “저희는 더 신나게 사목 현장을 누비고 다닐 것”이라고 다짐했다.축하식은 경건하면서도 기쁜 분위기에서 진행됐다. 한 사람의 축사가 끝날 때마다 정 대주교는 자리에서 일어나 깊게 고개 숙여 인사하고, 감사 인사를 전했다. “신부님들의 협력 없이 저는 아무것도 아닙니다.”“무엇보다 먼저 하느님께 감사를 올려야 마땅함에도, 사실 하느님께 감사의 마음보다는 하느님 앞에 무거운 책임감을 깊이 느끼고 있다고 함이 솔직한 표현이겠습니다.” 정 대주교는 준비된 이들의 축사가 모두 끝나자, 덤덤한 말투로 답사를 시작했다.“하느님께는 지금 감사의 마음을 올리지는 못해도 하느님께서 허락하신다면 언젠가 달릴 길을 다 달리고 나서, ‘큰 대과 없이 달릴 길을 다 달렸습니다’라고 마음으로부터 깊은 감사를 올리고 싶습니다.”정 대주교는 염수정 추기경을 비롯해 교구 주교단, 교구 사제들, 수도자들과 교우들에게 일일이 “깊이 감사를 드리고 싶다”는 말로 마음을 전했다. 답사에 “감사를 드립니다”는 표현은 12번 나왔다. 그러면서 그는 “신부님들의 협력 없이 저는 아무것도 아니다”면서 지지와 기도, 협력을 간곡히 요청했다.“모든 것은 다 지나가는 것. (중략) 하느님을 소유한 사람은 모든 것을 소유한 것이니. 하느님만으로 만족하도다∼♪”답사에 이어 아빌라의 성녀 데레사의 글에 김충희 수녀가 곡을 붙인 ‘아무것도 너를’이 축가로 울려 퍼졌다. 축가가 흘러나오는 내내, 정 대주교는 자리에서 일어나 두 손을 모은 채 눈을 꼭 감고 축가를 경청했다. 끝으로, 착좌식 준비위원장 손희송(교구 총대리) 주교의 감사 인사가 이어졌다. 손 주교는 “정 대주교님의 감사 인사를 듣고 마음이 짠했다”며 “‘지금은 하느님께 감사를 드리기가 어렵지만 달릴 길을 다 달린 다음에 감사하시겠다’는 그 말씀에 얼마만큼 마음고생을 하셨는가를 느낄 수 있었다”고 말했다. 손 주교는 “정 대주교님이 끝이 아니라 시작에, 중간에 하느님께 감사드릴 수 있도록 교구 신부님들이 마음으로 다짐해주셨으면 좋겠다”면서 “그런 다짐으로 모두 일어나 박수 한번 쳐 드리자”고 제안했다.한편, 미사에 참여한 정 대주교의 이모 이구자(마리아 막달레나, 목3동본당)씨는 “언니(대주교의 모친)가 안 계셔서 사실 너무 슬프다”면서 “임명 발표 이후부터 온 가족이 기도로 무장한다고 똘똘 뭉쳐있다”고 말했다. 이씨는 이어 “우리 주교님을 뽑아주신 하느님께 감사하다”며 “하느님께서 솔로몬왕에게 지혜를 주신 것처럼 조카 주교님께 그런 지혜를 주셔서 하느님 백성을 잘 이끌어갈 주시길 기도하고 있다”고 밝혔다. 정 대주교의 여동생 정유경(체칠리아)씨는 “명동에 오랜만에 나왔는데, 대주교님 사진이 붙어 있는 걸 보고 정말 예수님 생각이 너무 많이 났다”면서 “많은 분들에게 기도를 부탁드린다는 말씀으로 축하 인사를 대신하고 싶다”고 말했다. 주교좌 명동대성당에는 코로나19로 인해 600명만 입장해 새 교구장 탄생을 지켜봤다. 착좌 미사에 참여하지 못한 신자들은 가톨릭평화방송 TV와 유튜브 특별 생중계를 통해 교구장 탄생의 기쁨을 나눴다.cpbc2021.12.151642호 2021년 12월 19일PDF